烽火中的援助(4) | 南侨机工:用青春铺就抗战生命线

今年4月15日,习近平主席在马来西亚媒体发表的署名文章指出:“80多年前,马来西亚南侨机工在中国人民抗日战争的关键时刻奔赴云南,帮助打通滇缅公路这条生命线。”

1939年,来自马来西亚、泰国、新加坡等地的3200余名南洋华侨,响应爱国侨领陈嘉庚的号召,组成“南洋华侨机工回国服务团”,分9批抵达昆明支援抗战。这个特殊的华侨群体,被称为南侨机工。

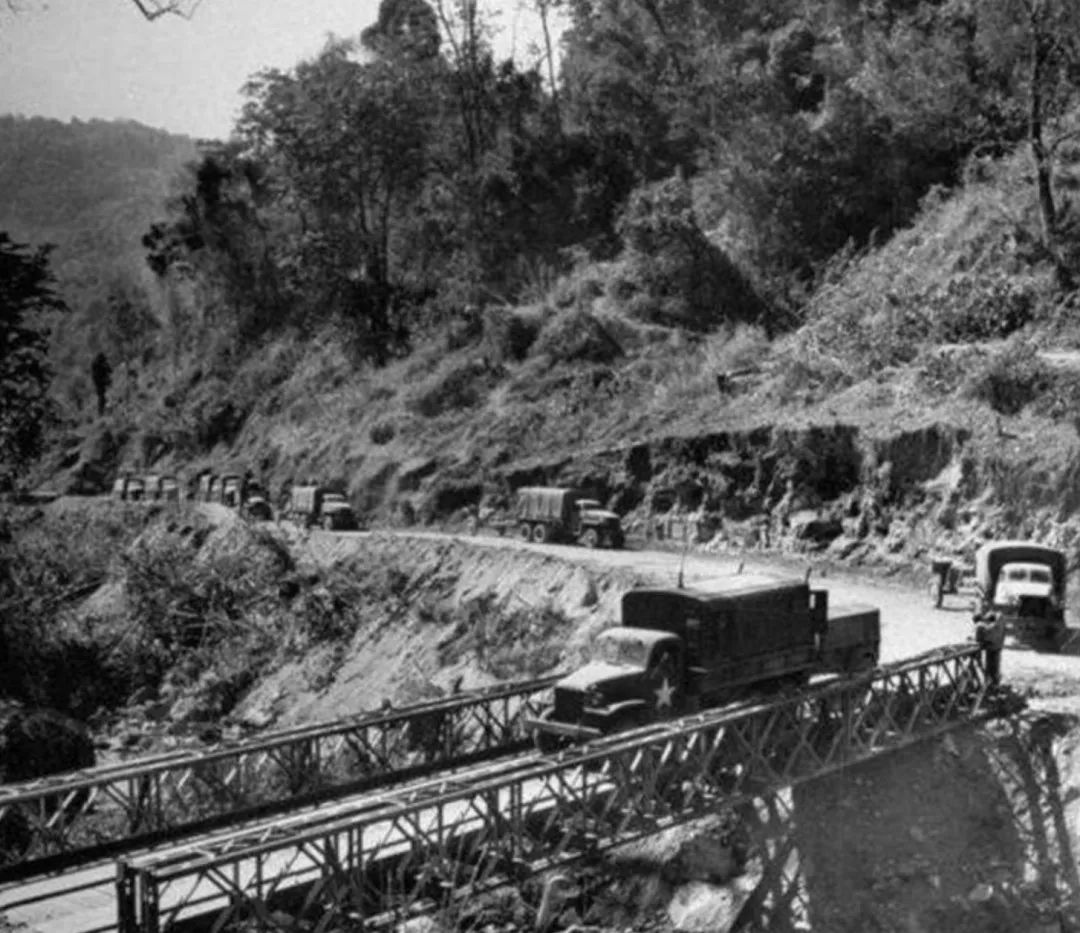

滇缅公路物资运输车辆

他们是一群怎样的人?

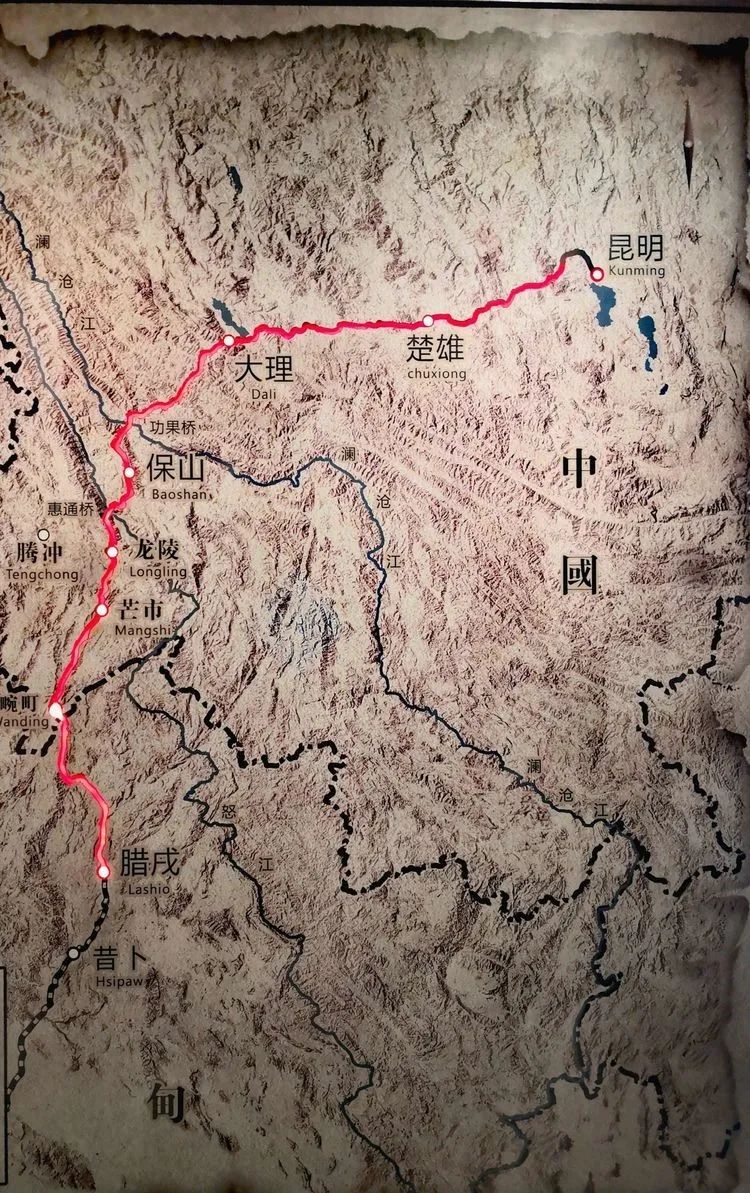

全面抗战爆发后,中国重要港口和对外交通要道基本沦陷。1938年,新修建的从中国昆明到缅甸腊戌的滇缅公路,成为当时中国和外部联系的唯一国际通道。这条紧急抢修的战时“生命线”,急缺大批技术娴熟的司机与机修人员。

滇缅公路路线图

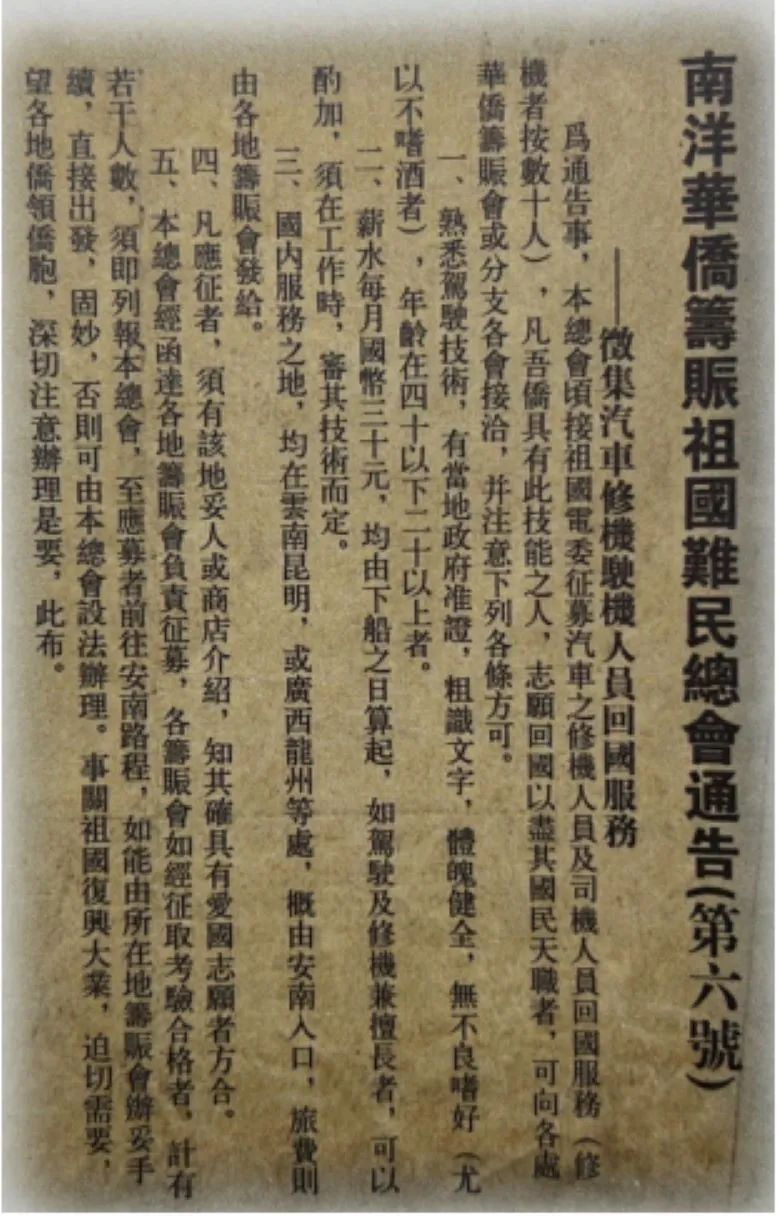

1939年2月,爱国侨领陈嘉庚发布通告,号召华侨中的年轻司机和技工回国抗战,要求包括能驾驶大型货运汽车的司机或修理工、年龄在20至40岁之间、识得中文等。

《南洋华侨筹赈祖国难民总会通告(第六号)》

半年内,来自马来西亚、泰国、新加坡等地的3200余名司机、修理工、工程师、大学生等响应号召,前后分9批回到国内,成为滇缅公路上运输物资的中坚力量。

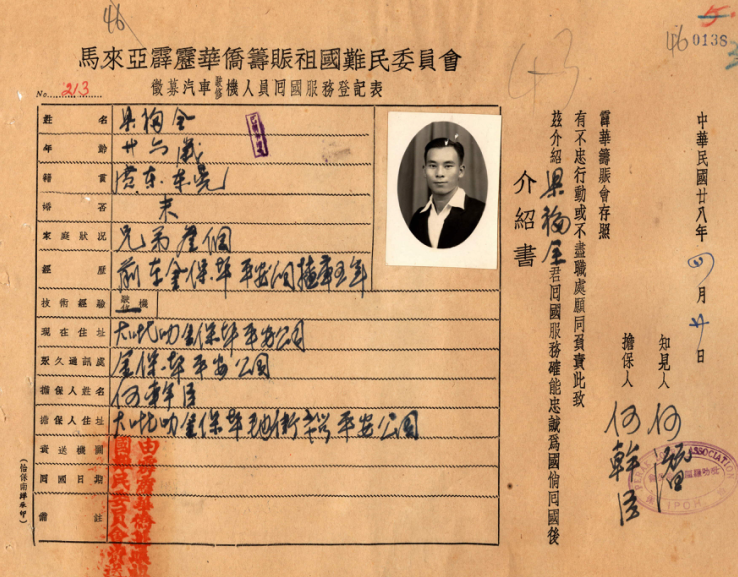

征募汽车驾驶等人员回国服务登记表

高级技术人才王文松原籍海南万宁县,早年在新加坡任工程师。1939年3月,他告别妻儿,携带全套修理工具和机器回国,带领一队南侨机工前往位于缅甸仰光的汽车修理厂,装配了大批汽车。缅甸沦陷后,他被任命为第八修理厂厂长,抢修军运车辆。1943年,他因车祸不幸殉职。

王文松

马来西亚的一名教员白雪娇出生在一个富裕家庭,她背着父母辞掉工作,化名施夏圭,加入南侨机工队伍,成为五名女性机工的一员。1939年5月19日,马来西亚《光华日报》刊登了《白雪娇给父母的告别书》:“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。所以虽然几次的犹豫踌躇,到底我是怀着悲伤的情绪,含着辛酸的眼泪踏上征途了。”

白雪娇大学毕业照

马来西亚华侨青年郑天赐自家开设修理厂,他将自家修车工具带回祖国,编入西南运输处第14大队;蔡汉良心系祖国,在南洋从事极其危险的情报工作;马来西亚华侨女青年李月美女扮男装,和18岁的弟弟李锦荣一起报名回国参战……当时,在南侨机工中流行着一句口号“华侨统统有”,意思是为了抵御日军侵略,华侨走到了一起。

他们为抗战做出什么贡献?

南侨机工在昆明经过短暂的军训,便投入到抗战运输工作中。他们的主战场是滇缅公路,武器就是手中的方向盘。

南侨机工驾驶货车行驶在滇缅公路上

在全长1146公里的滇缅公路上,南侨机工日夜兼程抢运抗战急需物资。他们要翻越海拔3000多米的横断山脉、高黎贡山,横穿怒江、澜沧江和漾濞江等激流险滩,公路两旁常常一边是悬崖,一边是峭壁。在如此险恶的条件下,近3200名南侨机工和6000多名国内卡车司机、机修人员一起,日夜不停输送抗日物资。据统计,1939年至1942年间,滇缅公路共抢运约50万吨军需物资、15000多辆汽车及其它无法统计的各类物资。

他们面临怎样的危险?

当时,南侨机工不仅肩负着急难险重的运输任务,还要面临恶劣的道路环境、日军飞机狂轰滥炸、疟疾等疾病带来的生命威胁。据统计,有1000多名南侨机工献出宝贵的生命,平均每公里牺牲一人。

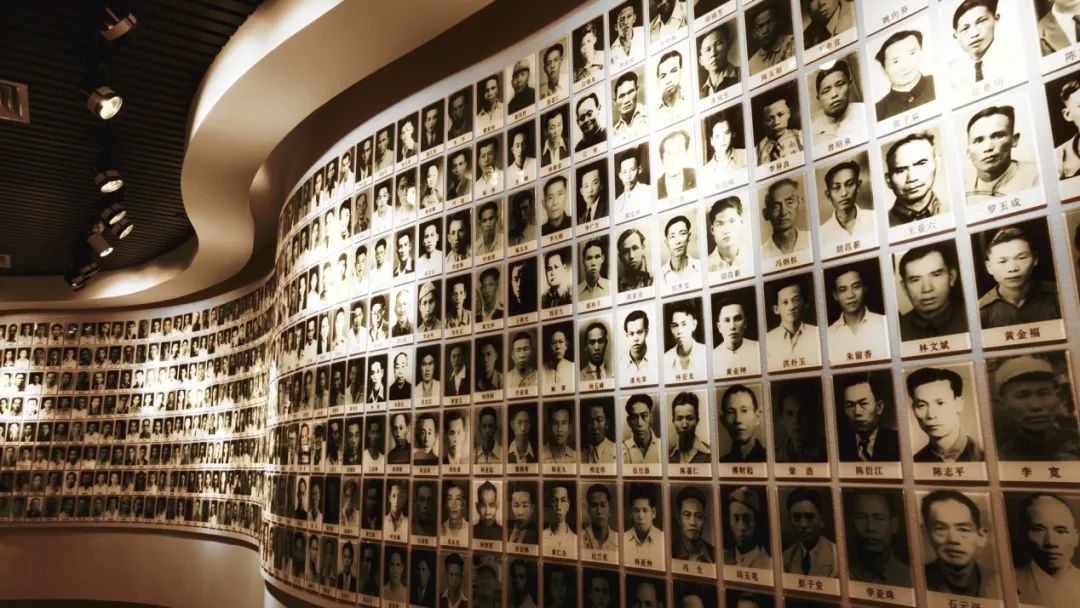

1000多名南侨机工为国捐躯

滇缅公路路况极差,铺设的是碎石路,一部新卡车在南洋正常可行驶五六年,在滇缅公路上只能跑五六个月。雨季时路面湿滑,稍有不慎就会车毁人亡。南侨机工许海星在日记中写道:“在这段路时时都可以看见翻车,我们在这段路40多公里中看见了4辆车翻了下去。”

1942年5月,为了阻止日军进攻,滇缅公路上的咽喉——惠通桥被爆破,滇缅公路中断,南侨机工解散。他们当中有约千人留在云南。

我们如何纪念他们?

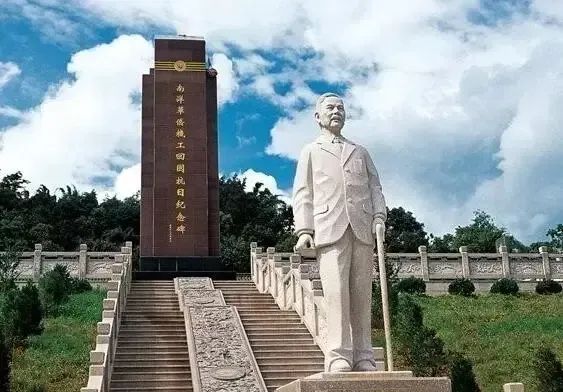

在众多有识之士的推动下,南侨机工的历史逐渐走入大众视野。1989年,云南省人民政府为纪念南侨机工,在昆明建成全国首座南侨机工抗日纪念碑。碑文上写道:“三千余南侨机工,以自己的生命、鲜血和汗水,在华侨爱国史上谱写了可歌可泣的壮丽篇章,也在中国抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上建立了不可磨灭的功绩。”

南洋华侨机工回国抗日纪念碑和爱国侨领陈嘉庚雕塑

2017年,南侨机工回国抗日纪念公园在云南德宏畹町开馆,这是中国首个以南侨机工归国抗战为主题的纪念馆。

2018年,云南省档案馆馆藏的“南侨机工档案”被列入《世界记忆亚太地区名录》。今年5月14日,位于马来西亚马中友谊公园中的南侨机工纪念亭竣工。这些跨越山海的文化符号,既是中马友谊的见证,更是对反法西斯共同记忆的守护。

史料来源:云南新闻网《八十年后,我们为何仍然追寻“南侨机工”的传奇?》;云南日报《跨越山海的纪念,让南侨机工精神代代相传》