日军南京暴行再添铁证 | “南京人”鲁照宁连续21年在海外“打捞”史料捐赠我馆

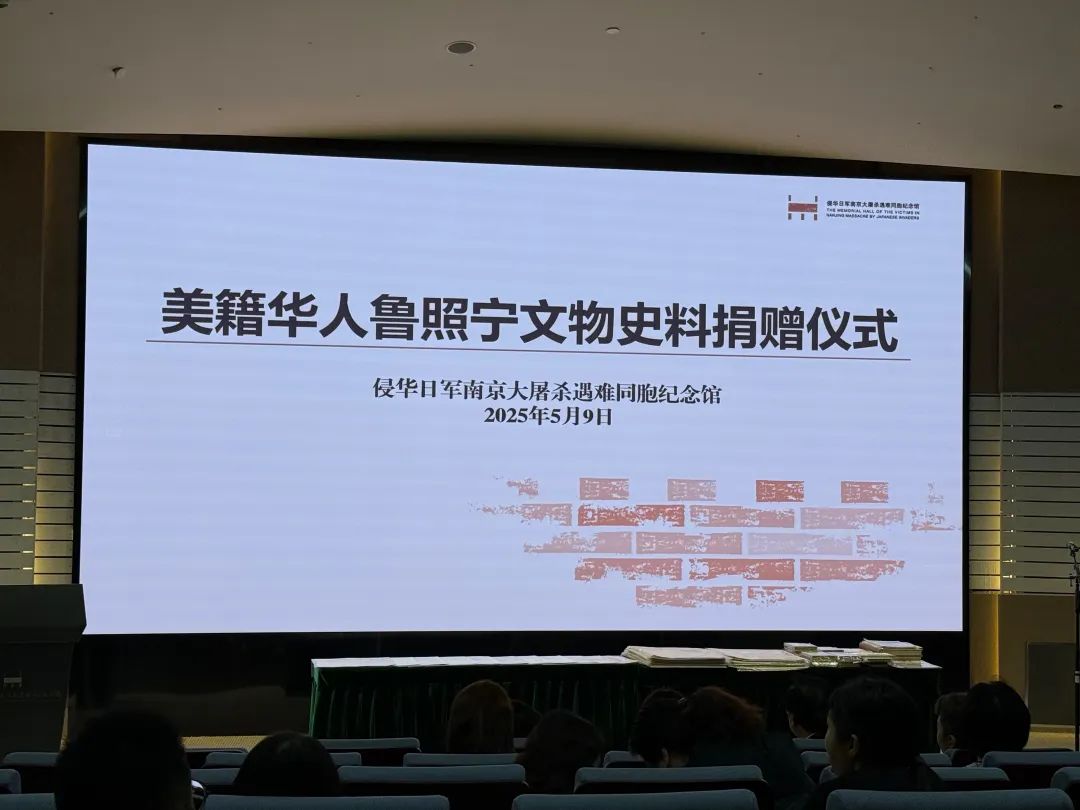

从纽约到南京,跨越太平洋的长途飞行,历经12小时时差,美籍华人鲁照宁怀着一份家国情怀,将他在海外搜集的史料“带回家”。5月9日,鲁照宁文物史料捐赠仪式在纪念馆举行。89件(套)日军南京暴行铁证公诸于世。据统计,从2004年起,鲁照宁已经连续21年向纪念馆捐赠文物史料累计达2152件套(2660件)。

88年前日军南京暴行跃然纸上

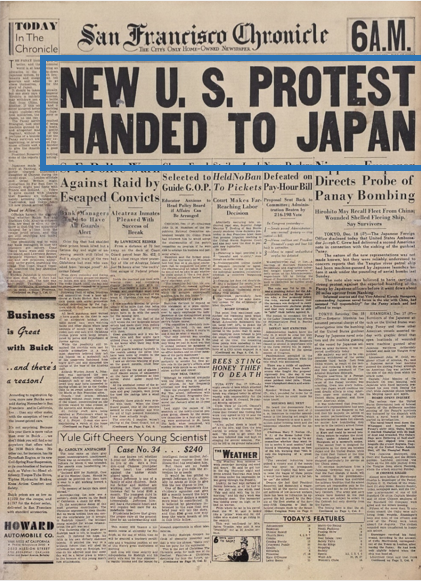

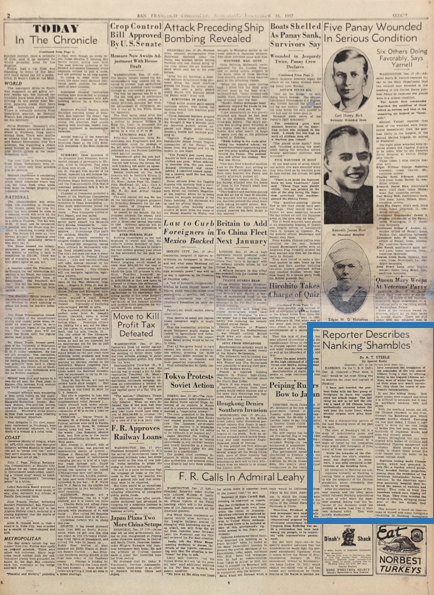

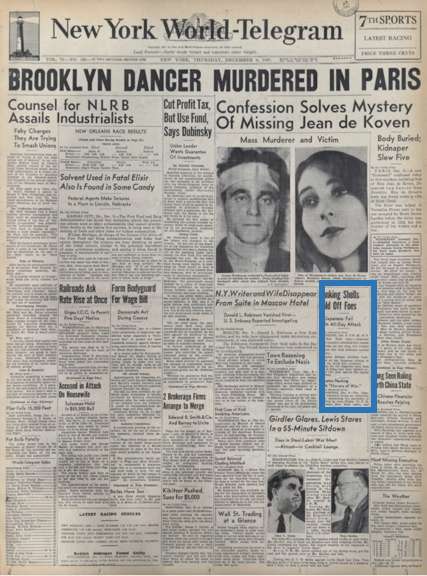

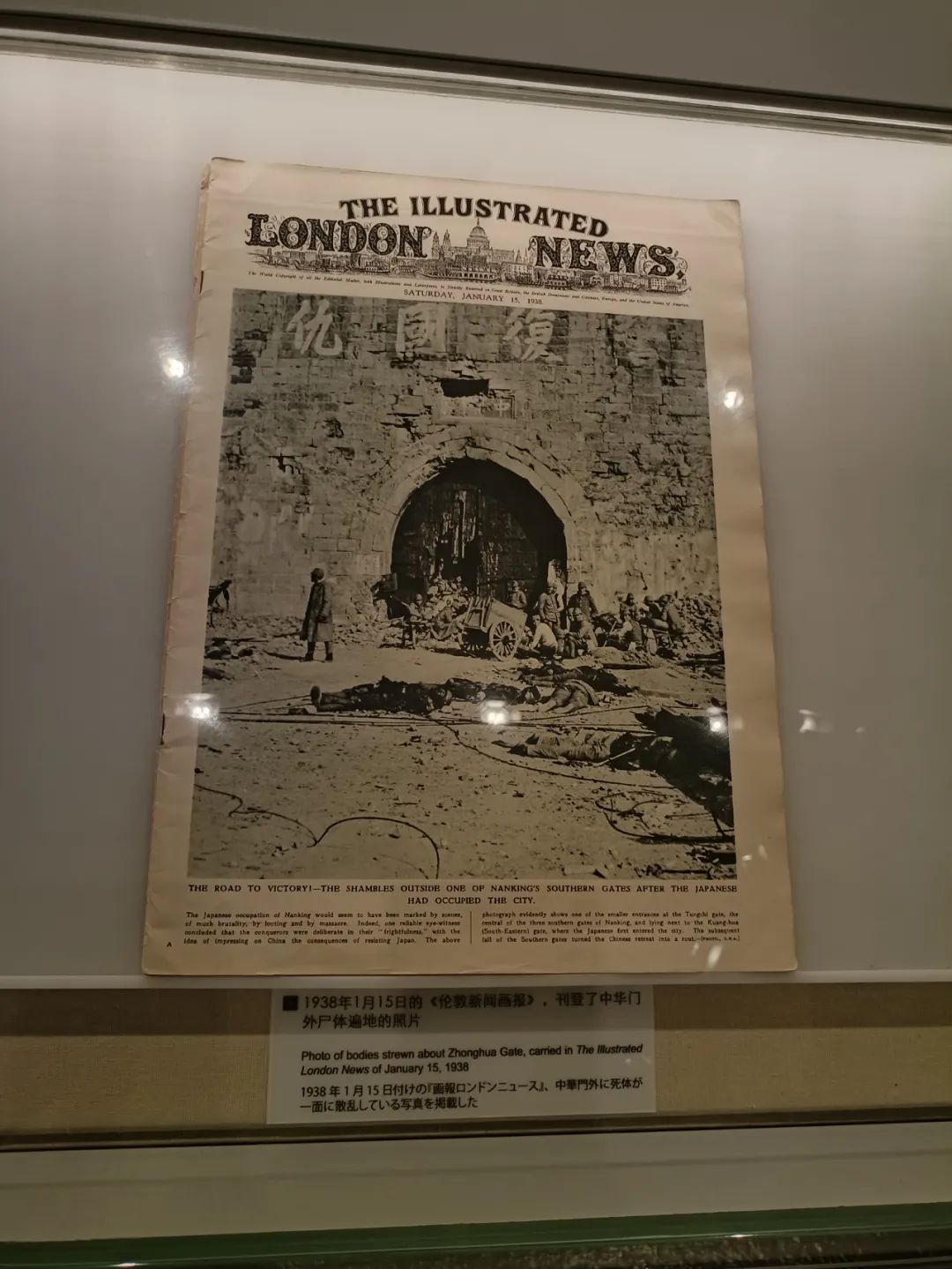

这批新征的89件(套)文物史料,包括报纸、杂志、书籍、画报及影音资料等,是鲁照宁最近一年来从美国收集整理的。其中多数为报纸,共有19种,包括《纽约时报》《芝加哥每日论坛》《旧金山纪事》《纽约世界电讯》《圣路易斯邮报》等美国权威媒体。它们从不同角度真实记录了日军在南京的暴行。

捐赠仪式现场,鲁照宁哽咽着介绍其中9份代表性报纸

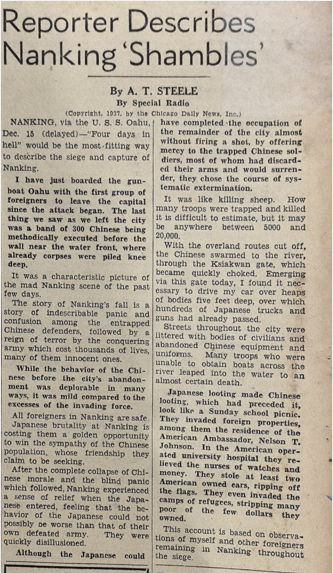

1937年12月18日《旧金山纪事》第2版特稿,转载《芝加哥每日新闻》驻华记者阿契包德·斯蒂尔1937年12月15日从美国军舰“瓦胡”号发往美国的报道:“我们离开这座城市时,最后看到的一幕是,300名中国人在江堤附近被有计划地处决,此前这里的尸体已堆积到齐膝深……这是过去几天南京惨状的典型写照。”

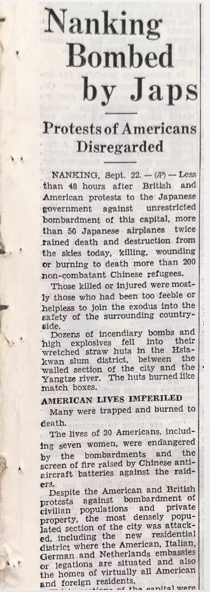

1937年9月22日的《底特律新闻》报道:“今天超50架日本飞机再度从空中带来死亡与破坏,造成200多名中国平民伤亡。死伤人员大多是那些无力或无法加入逃往周边乡村安全地带行列的人。”

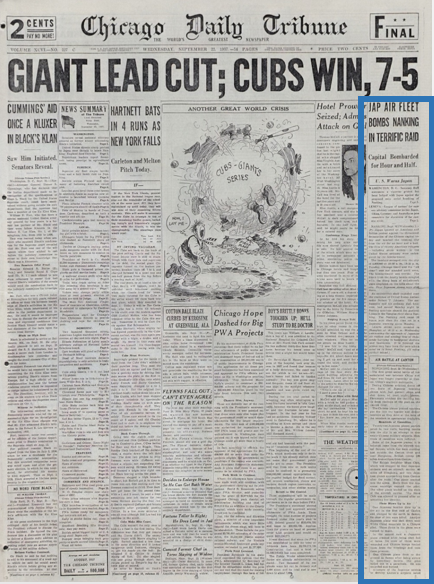

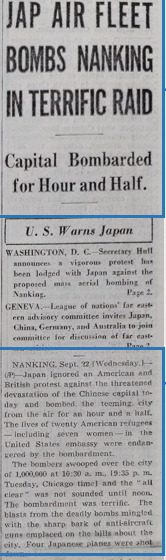

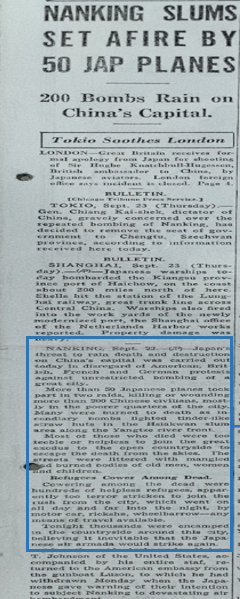

1937年9月22日《芝加哥每日论坛》头版转载美联社报道称:“日本无视美国和英国的抗议,于今日对这座人口密集的城市进行了恐吓性轰炸,并轰炸了一个半小时……轰炸机于周二上午10点30分和下午1点35分,在这座拥有百万人口的城市上空投弹,轰炸极其猛烈。”

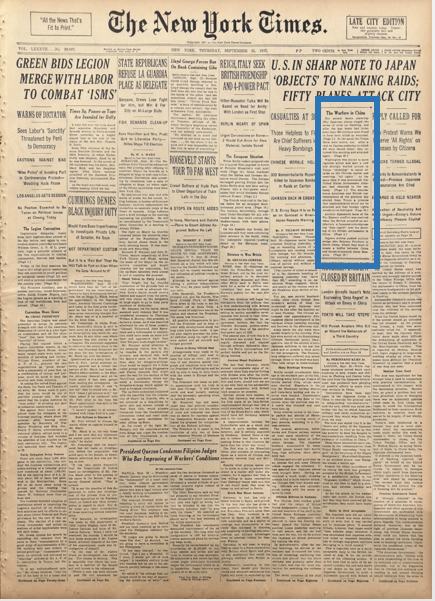

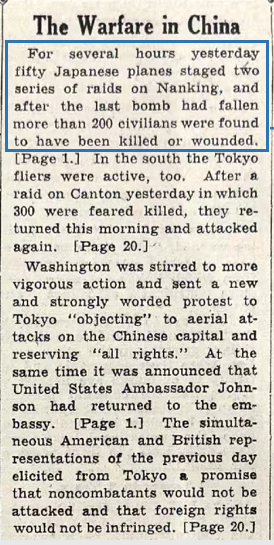

1937年9月23日《纽约时报》头版报道称:“昨天,50架日本飞机对南京进行了长达数小时的两轮空袭。在最后一枚炸弹落下后,超过200名平民伤亡。”

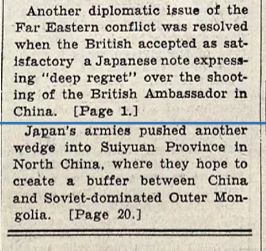

1937年9月23日《芝加哥每日论坛》报道:“50多架日本飞机参与空袭,向城市投下200多枚炸弹,造成200多名中国平民伤亡,多数集中在城市最贫困区域。许多人被烧死,下关长江边贫民窟的草棚如火柴盒般被点燃……街道上满是肢体残缺、被烧焦的老人、妇女和儿童尸体。”

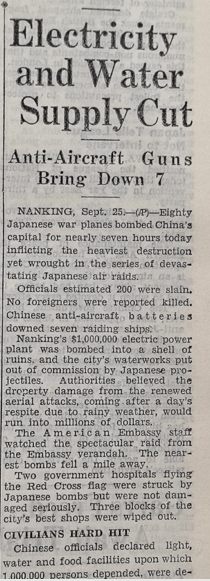

1937年9月25日《底特律新闻》头版报道:“今天,80架日本战机对中国首都进行了近7小时的轰炸,造成了日军空袭以来最严重的破坏……南京价值100万美元的发电厂被轰炸成一片废墟,城市供水系统也因日军炸弹而瘫痪……一百万人赖以生存的照明、供水和食品设施被日军摧毁……”

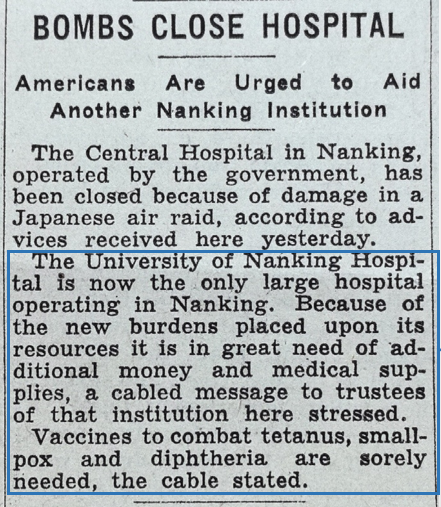

1937年10月12日《纽约时报》第2版报道:“目前,金陵大学医院是南京唯一仍在运营的大型医院。由于资源面临新的压力,该院急需额外资金和医疗物资。致该机构托管人的电报着重强调了这一点。电报称,急需用于防治破伤风、天花和白喉的疫苗。”

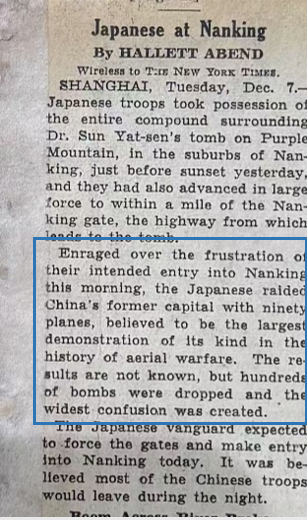

1937年12月7日,日军逼近南京城。当天,《纽约时报》头版报道:“因未能按计划今早进入南京城,愤怒的日军出动了90架飞机,据信这是有史以来规模最大的空袭。不过,空袭结果尚不明了。数百枚炸弹投下,造成了极大混乱……”

1937年12月9日《纽约世界电讯》头版报道:“9日晚上7点——日军空袭部队对中国首都进行了一整天的轰炸,但今晚中国军队仍坚守在南京城周边阵地。中国防御炮火对从南面和东南面逼近的日军进行了猛烈炮击……日军司令部今日发出最后通牒,要求南京在周五中午前投降。”

“这批史料具有较高价值”

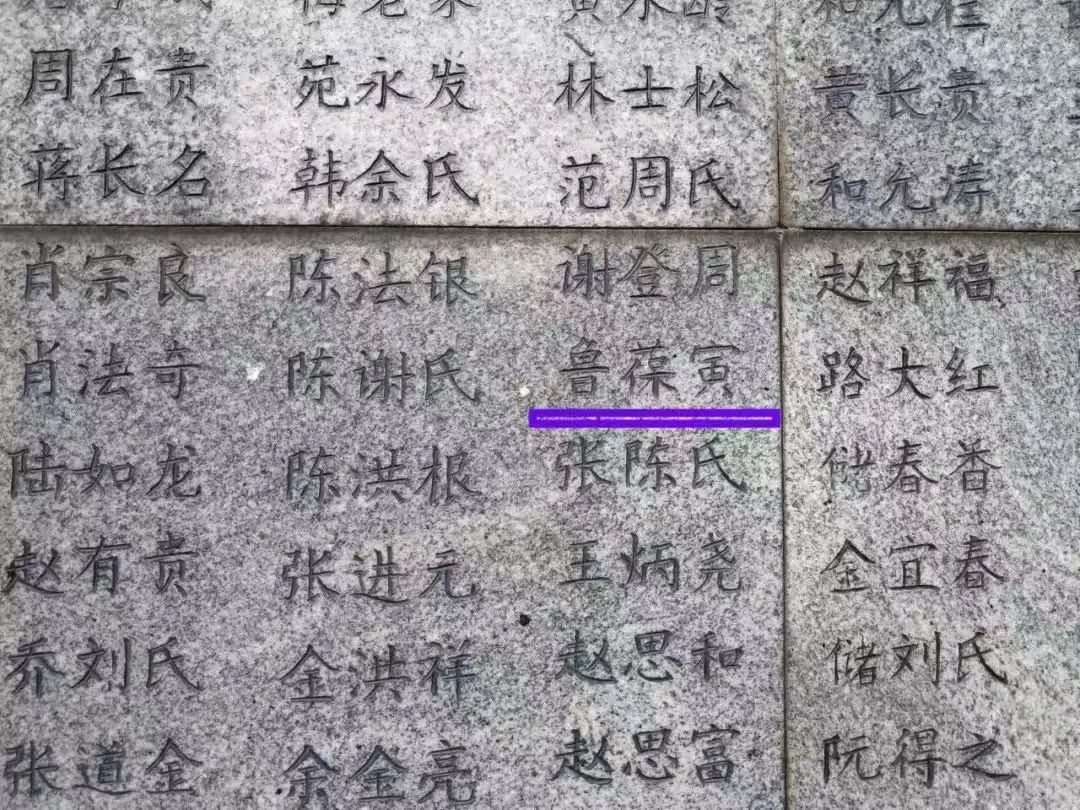

国家记忆与国际和平研究院研究员张生、王卫星、杨夏鸣教授对这批史料研究鉴定后,一致认为这批史料比较珍贵,具有较高的收藏、研究、展陈价值。主要体现在两个方面:“一是集中汇集了日军对南京实施近四个月无差别轰炸暴行的证据。日军对南京的轰炸也是其侵略暴行的重要组成部分,在当时引起了美国等西方媒体的广泛关注和报道。鲁先生这次带来的大量报纸,集中呈现了包括《纽约时报》在内的美国主流媒体对日军轰炸南京的持续关注与报道,包括 1937年9月、10月、12月的多篇报道。二是找到了国际社会有关南京大屠杀暴行最早报道的原件。1937 年 12 月 18 日《旧金山纪事》,转载于《芝加哥每日新闻》的报道,是 1937年12月15日才离开南京的西方战地记者斯蒂尔有关日军南京大屠杀的最早报道。此前纪念馆已收藏了《芝加哥每日新闻》这篇报道的复印件,这次鲁先生收集到了原件。”

国家记忆与国际和平研究院研究员杨夏鸣评析

中共南京市委宣传部副部长、纪念馆馆长周峰代表纪念馆,接受鲁照宁捐赠的文物史料,并颁发收藏证书。

“南京是我的故乡”

鲁照宁,1964年10月26日生于南京鼓楼医院。那时他的家在南京市中山路364号、366号(今南京鼓楼邮政大厦所在地)。1980年5月7日,在离初中毕业还有两个月时,鲁照宁全家三代6口人移民美国。此次背着史料“回家”,恰好是时隔45年后的5月7日同一天。他微红着眼圈说,离开那一天,永生难忘。尽管在美国生活多年,鲁照宁始终会讲一口地道的南京话。他说:“南京是我的故乡”。

少年时的鲁照宁(前排左三)

辗转联系纪念馆

上个世纪末,鲁照宁在海外华人报刊上看到有关南京大屠杀的新闻。他马上联想到小时候母亲跟他说过,日本侵华期间,外公被日本人打嘴巴,掉了两颗牙齿。他开始有意识地了解这段历史。后来,他看到了美籍华裔作家张纯如的著作《南京浩劫:二战中被遗忘的大屠杀》。鲁照宁通过美国《侨报》南京专版上的电话和中国南京北京西路2号的联系地址,找到中新社记者。通过中新社记者与纪念馆取得联系。2004年春天,鲁照宁决定把他在美征集到的两本有关南京大屠杀的书籍捐赠给纪念馆。那时他就暗下决心,为家乡为纪念馆,把历史痕迹打捞出来。

21年,2152件(套)

21年来,鲁照宁已累计向纪念馆捐赠史料2152件(套)。他主要通过国外Ebay网,用NANKING、NANKIN、NANJING,或者China1937、WWII, WW2等关键词去搜索。根据网站搜索结果再自己过滤,挑选具有重要性代表性的史料,以拍卖或一口价的方式打捞这些“沉睡”的史料证据。

鲁照宁拿出自己收入中的很大一部分,用于竞拍。为了支持自己不断搜集史料,前20年,工作期间,鲁照宁经常加班赚取加班费。“一年工作了别人两年半的时间。我们正常一天工作8小时,超过的部分按1.5倍收入计。我有时熬通宵,有时周末加班。”生活支出上,他把标准降到最低。他摇着手中水壶告诉小编,“这是我在美国的网站上买的,折合人民币不到35元。”按照鲁照宁在美国纽约电力公司的收入,他完全可以过上中产阶级生活,但他选择了极简。

家里人和周围的朋友最初都很反对,“父亲希望我多照顾家里。朋友们认为我有这些钱,可以过得好一点。”然而,这些年来,鲁照宁坚持自己的选择,家人们“从最初的反对到无言,然后由默认到现在的支持。”当问他这个过程中有没有产生过放弃的念头时,他坚定地回答:“一次也没有!”

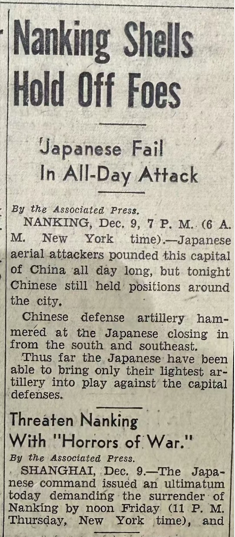

鲁家6口人在日本侵华期间遇难

在不断打捞史料的过程中,鲁家在日本侵华期间的不幸过往也被鲁照宁打捞了出来。在和父亲鲁振国沟通后,尘封记忆中的家族往事被一一讲述出来。鲁振国的父亲、二叔、祖母、大姑妈、小姑妈、三叔的儿子,均在日本侵华期间遇难。

据鲁振国回忆,1937年,他的祖父在南京有五处门面房和一处住宅房。南京沦陷,房屋被烧4栋,成了废墟。另两处房,门窗、地板、木梁均被拆光,“二叔鲁葆寅不要逃难,要留在南京看家。他住在二楼,听到有人进院子,就下楼看看,被日本兵发现开枪杀死。”

鲁葆寅的名字被镌刻在纪念馆遇难同胞名单墙上。捐赠仪式前一天,鲁照宁冒雨来到这里,向亲人和众多南京大屠杀遇难同胞敬献白菊。他还在二爷爷鲁葆寅的名字前伫立良久。

“捐赠史料展出再苦也值”

这些年,鲁照宁捐赠的史料在纪念馆“南京大屠杀史实展”、“南京大屠杀文献展”等多个展览均有展出。

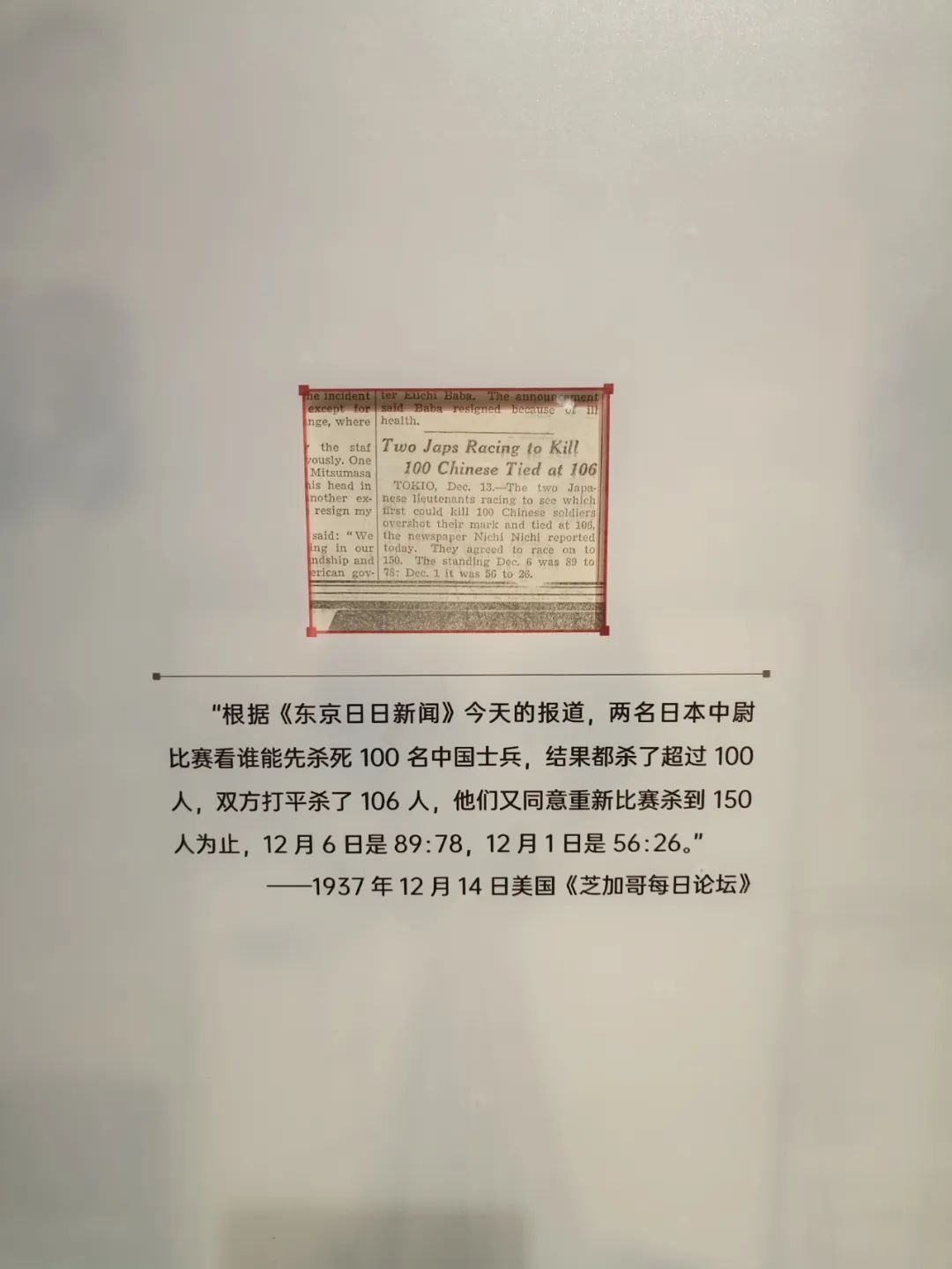

鲁照宁指着展柜内1937年12月14日美国《芝加哥每日论坛》有关“百人斩”的报道说:“第一次见到西方媒体对‘百人斩’杀人竞赛进行了同步报道。我2023年把这份报纸捐赠给纪念馆,现在就被展览出来,让海内外的观众看到,我觉得我做的事情很有价值。让史料回归南京,给纪念馆保管,一方面用于史料研究,一方面让越来越多的观众看到历史真相,我再苦也值得。”

“捐赠没有终点”

鲁照宁去年已退休,如今有更多的时间投入到搜集工作中。他说,“南京大屠杀这段惨痛的历史虽已成为过去,但我们中国人永远不能忘记!我出生在南京,我的根在这里,我有责任为祖国、为家乡做点事情。为了这段不能忘却的历史记忆,我还要不断征集和捐赠史料,在我这里,捐赠没有终点。”他把“一个优秀者不会停止,停止时是他安息时”作为自己的座右铭。

一直在背后默默支持的鲁照宁夫人张立敏女士以及鲁照宁多位美国好友一同参加了今天的史料捐赠仪式。

张立敏祖籍吉林。她的祖父张作舟在日本侵华期间,曾参加过抗战。她本人出生于中国台湾,从小就学过南京大屠杀历史。与鲁照宁在美生活多年,她很支持鲁先生在海外搜集文物史料。她说,这么多年,鲁先生买东西总是挑最便宜的,常去大卖场买5块钱的衣服穿,劝他也不听。“他一头埋进去,不惜代价搜寻史料,我觉得很有意义。因为这件事总要有人一直做下去,让世界了解南京大屠杀历史。”她强调,“不要记恨,但一定要记住!”

右三为鲁照宁夫人张立敏