烽火中的援助(3) | 乔治·何克:为中国抗战点燃生命之火

“一位中文名字叫作何克的英国记者,积极投身中国人民抗日战争,不仅撰文揭露日本侵略者暴行,还担任陕西双石铺培黎学校校长,为带领学生向安全地区转移付出了年轻的生命。”2015年10月,习近平主席在访问英国期间,讲到了第二次世界大战期间中英两国人民相互支持、休戚与共的故事,提到了英国记者乔治·何克的感人事迹。

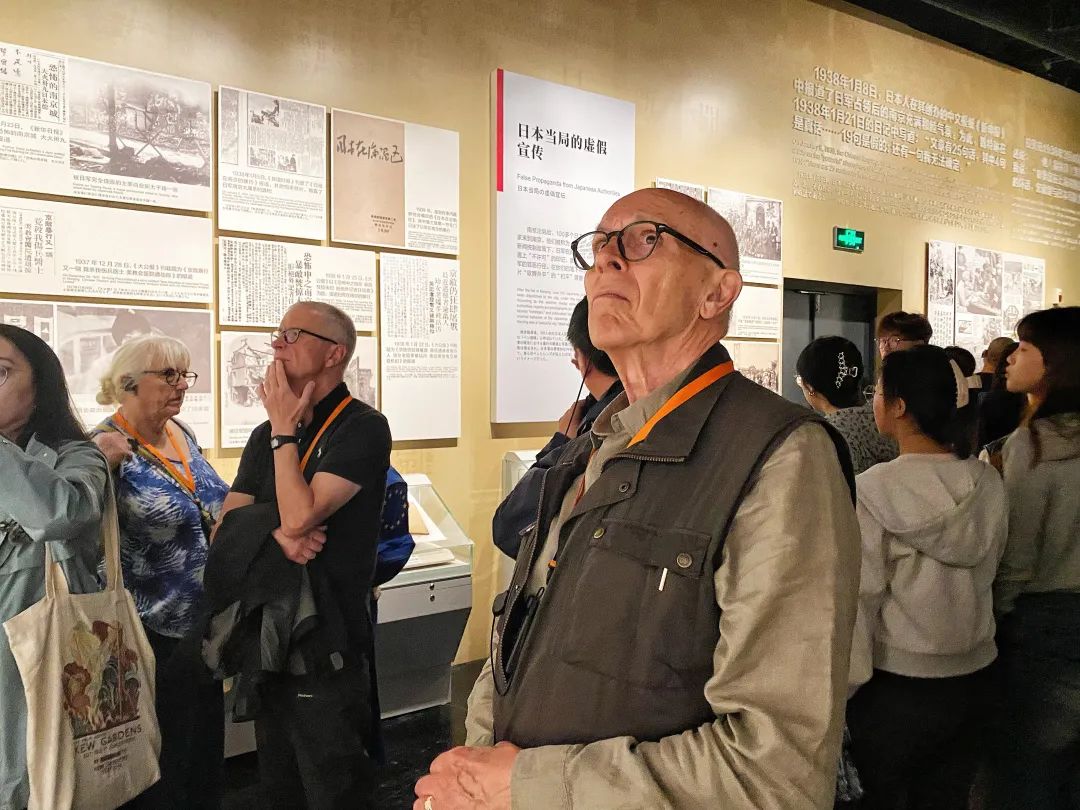

4月6日,乔治·何克亲属访问团一行十余人来到纪念馆。在参观过程中,展览内容唤起了何克的外甥Mark Thomas的深切记忆,Thomas把何克在中国的经历娓娓道来。

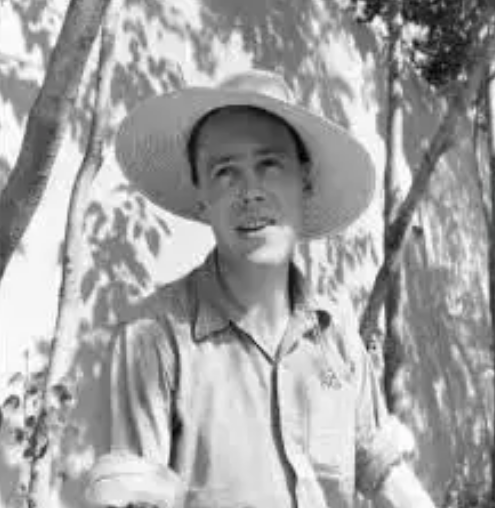

乔治·何克

从牛津学子到中国抗战援助者

何克1915年出生在一个英国中产阶级家庭,1937年毕业于牛津大学,获得文学学士学位。学生时代,何克就表现出富于冒险、独立思考的一面。大学训导主任评价他“有很多内在的优良品德,有主见,知道往哪里去和该干什么。”毕业后,何克随姑母环球旅行,1938年初抵达上海。在上海,何克遇见美国记者阿契包德·斯蒂尔。1937年12月15日,《芝加哥每日新闻》刊登了斯蒂尔题为《大屠杀故事——日军杀人数千的报道》,这是南京大屠杀发生后世界上第一篇有关日军在南京暴行的报道。在史实展中介绍斯蒂尔的部分,Thomas驻足凝视历史照片。他说:“1938年2月,斯蒂尔与何克成为挚友,斯蒂尔向他讲述了很多发生在南京的事情,他也由此知晓了南京大屠杀。”

Mark Thomas

何克在目睹、了解侵华日军的暴行后,做了一个大胆的决定——留华考察。这一年,他22岁。

“以笔为武器,以工合为战场”

1938年3月,何克来到汉口,以外国记者的身份,将日军给中国带来的灾难写成报道发往世界各地。在此期间,何克认识了史沫特莱、路易·艾黎等进步人士。1938年6月,何克在史沫特莱的帮助下前往延安访问,第一次接触中国共产党。

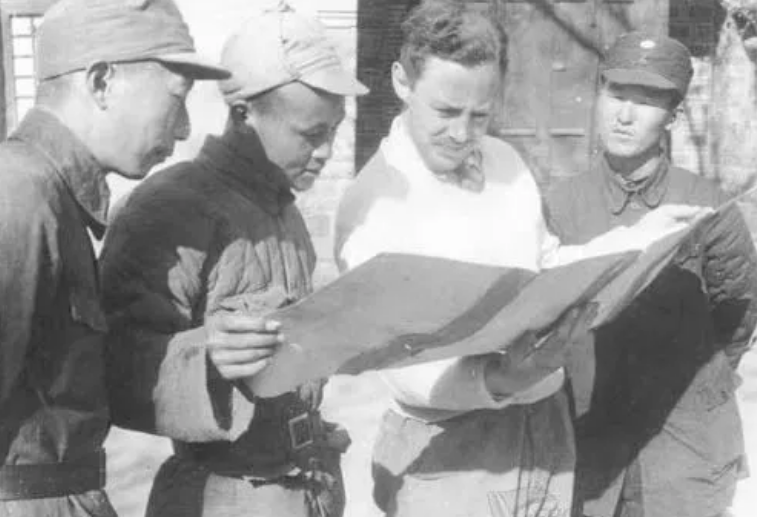

乔治·何克与战士们合影

1938年夏季,何克在延安和晋察冀边区采访。通过与朱德和聂荣臻的深入交谈,何克对抗战的胜利和中国的前途充满信心。

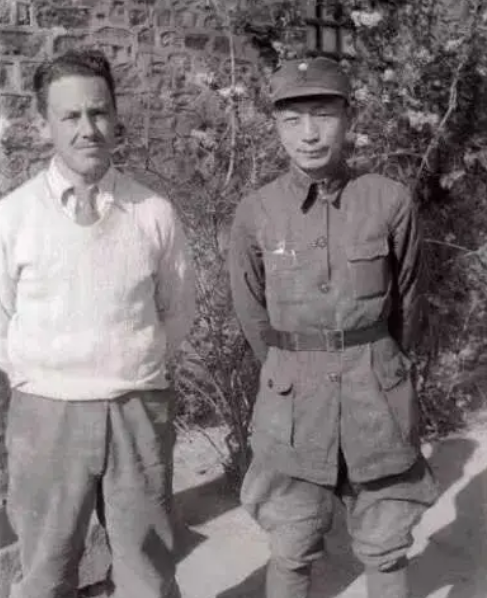

乔治·何克与聂荣臻合影

何克根据在中国的所见所闻,写下《我看见的一个新中国》一书,介绍中国共产党领导下的抗日根据地的真实情况。他在书中写道:“西北是我考察新的中国诞生的理想之地,这里是中华民族的脊梁。在这里我们可以看到中国人民惊人的创造力。”1939年,何克接受朱德建议,加入路易·艾黎等人发起的“中国工业合作运动”,担任西北办事处英文秘书。他撰写工合宣传材料,扩大工合的影响力。何克走遍陕西、甘肃等地,组织难民生产军需物资,支援前线。艾黎评价他“以笔为武器,以工合为战场”。

担任“工合”西北办事处英文秘书期间的乔治·何克

点亮教育火种

为了救助因战乱流离失所的儿童,艾黎和何克在陕西凤县双石铺镇开办培黎学校,何克任校长。

乔治·何克与学生们在一起

在凤县丰禾山下,他和学生们一起抬石头、扛木料,建厂房。他了解学生的特点,开展针对性教学。为了减少教学活动所受到的战争干扰,何克带领全校师生迁往甘肃山丹。山丹建校经费不足,何克把家里寄来的钱捐献出来。经过数月的建设,学校安装了蒸汽锅炉、蒸汽机、发电机等,配备了锻工、钳工,建起了纺纱和织布车间。何克一人教好几门课程,在上课之余,他教孩子们说英文,带领孩子们去河里游泳。他还在学校开展各类文娱活动,带领学生们排练校歌和抗日革命歌曲。

临终绝笔:“把我的一切献给培黎学校”

1945年7月22日,在抗战胜利前夕,何克因患破伤风不幸猝然离世,长眠于中国西北,年仅30岁。在弥留之际,何克在纸上写下了一行字:“把我的一切献给培黎学校。”师生们在山丹为何克修建墓地,在墓前树立一块石碑,刻上英国诗人格伦菲尔的诗句:彩色绚丽的生命啊,光辉而又温暖,为了它,人们一直奋发向前。他已逝去,从此不再奋战,在战斗中逝者的生命,却更加光辉灿烂。

上世纪60年代,艾黎为何克写了一本书《从牛津到山丹》。艾黎在序言中写道:“他是出于对中国革命的信念而捐躯的,他是中国人民和英国人民之间的纽带。”

用生命书写对正义的坚守

从英国牛津到甘肃山丹,从记者到教育家,乔治·何克用生命书写对正义的坚守。2016年5月,中国工合国际委员会在上海为乔治·何克建立纪念碑,向世人宣传弘扬何克为中国人民抗日战争做出的贡献。

乔治·何克纪念碑

今年是乔治·何克诞辰110周年、逝世80周年。近日,乔治·何克亲属来到中国,追寻何克留下的足迹,重拾与他相关的记忆。在战争的阴霾中,人性的光辉是最坚韧的抵抗。正如Thomas在参观史实展“人道主义救援”部分时有感而发:“我们必须从历史中学习,相信勇气,坚信人性的力量。”

·史料来源:人民日报《绚丽的生命》;中国新闻出版广电报《英国记者何克传记首度译为中文出版》;甘肃省司法厅《英国人乔治·何克:把一切献给培黎学校》