30年微光成炬传薪火——3·5志愿服务掠影

今年是纪念馆紫金草学雷锋志愿服务队成立30周年。30年来,紫金草志愿者的注册人数从最初的60人发展到25228人,队员从最初的大学生发展到社会各界:来自多个国家的青年志愿者、幸存者后代、各行各业爱好和平的人士等。他们通过实际行动,让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒。

在这个“学雷锋日”,纪念馆举行“紫金花开”志愿者主题系列活动——“3·5”志愿服务行动。志愿者岗前业务培训、国际志愿者倾情诵读、馆员志愿者接力讲解……中外志愿者齐聚纪念馆,用实际行动践行雷锋精神的时代内涵。

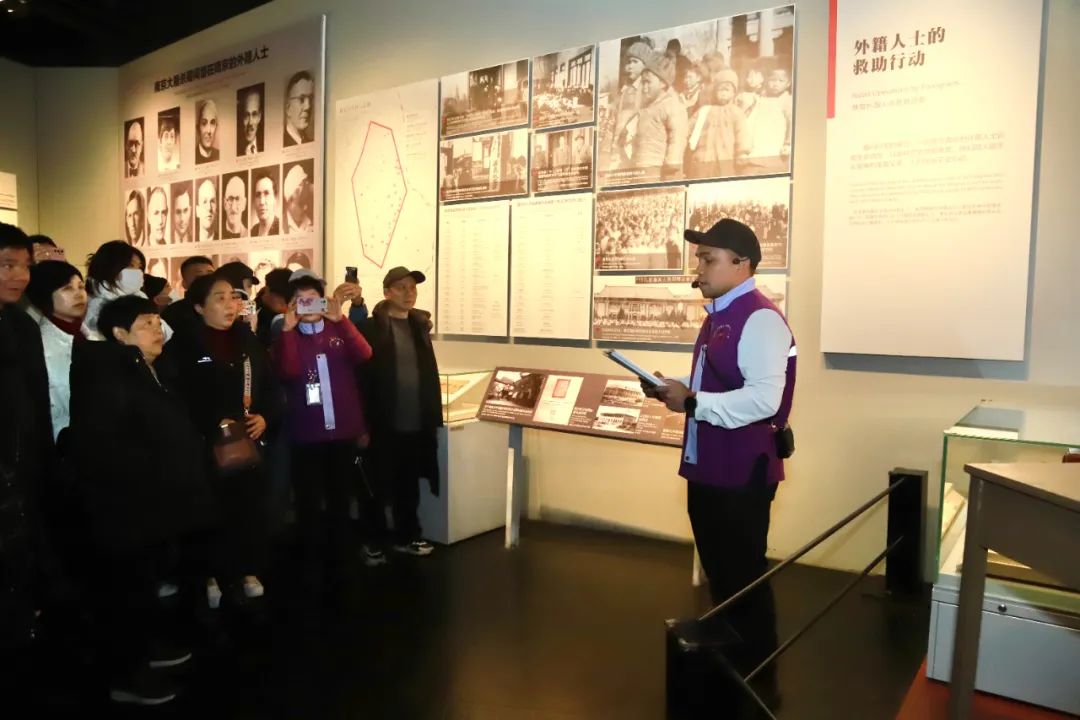

专业志愿者:讲述文物故事

青年馆员志愿者刘笑君正在为观众讲述馆藏文物故事。刘笑君是我馆文物部的馆员,来馆工作已经4年多了,每天都与文物和资料打交道。

刚进纪念馆时,刘笑君就在展厅内当了半年的讲解员。她说:“对于文物工作者来说,每一件文物就是一位‘无声的证人’,平时做的工作就是守护好这些‘无声的证人’。在做好文物保护和利用的同时,我们也在更深层次地挖掘文物藏品背后的故事和内涵。我要讲好纪念馆文物故事,让这些文物所传播的和平力量‘掷地有声’。”

国际志愿者:分享南京故事

“今天又有许多疲惫不堪、神情惊恐的妇女来了,说她们过了一个恐怖之夜……”魏特琳雕像前,国际志愿者helia(中文名荷亚)正在诵读《魏特琳日记》选段。

Helia来自伊朗,是东南大学的一名本科生,今年她刚被选拔成为一名紫金草国际志愿者。“我看过《金陵十三钗》的电影,也知道魏特琳女士在南京大屠杀期间救助难民的故事。”在第一次来纪念馆参观后,她主动申请成为一名志愿者。“我常常把在南京的所见、所触、所感分享给伊朗的家人朋友以及其他外国友人,希望更多人知晓这段历史。”

拉贝雕像前,国际志愿者艾萨克正在诵读《拉贝日记》选段。艾萨克来自东帝汶,目前是东南大学的博士研究生。

他说,自己来南京已经9年,对他来说,南京就是他的第二个家乡。“看到当年的历史图片和文物,我心里非常难受。我了解到有很多国际友人当年留守南京的故事,他们的精神感动了我。参观结束后,我果断报名,加入纪念馆紫金草志愿者这个大家庭。”

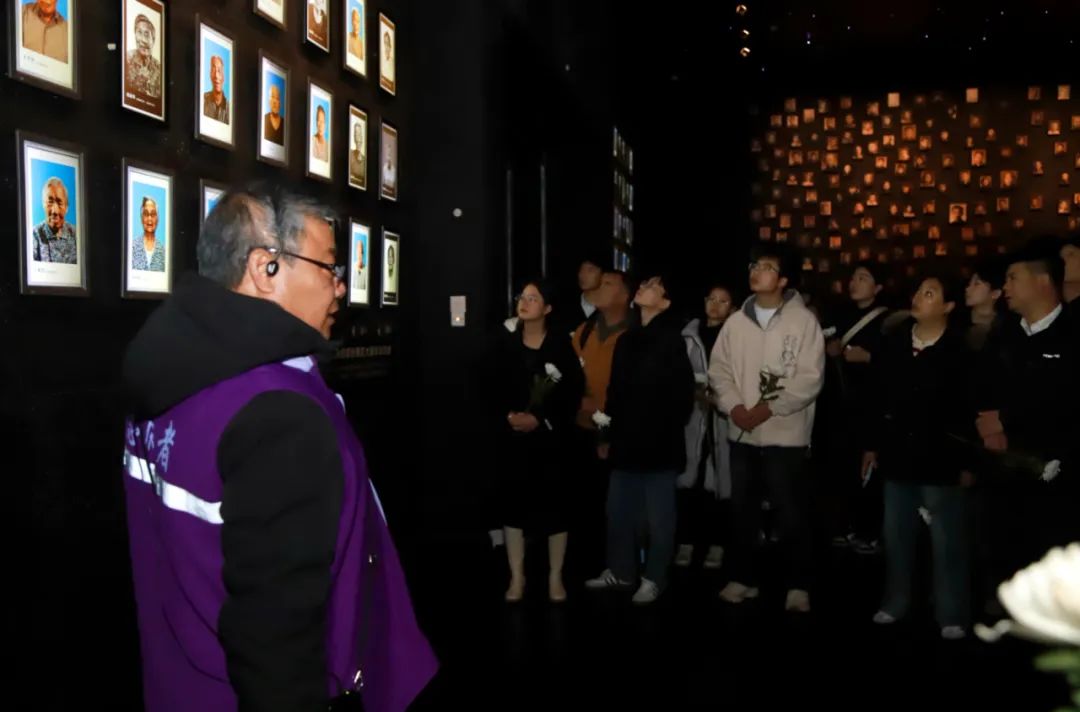

记忆传承人:讲述家族记忆

紫金草志愿者李真铭是已故南京大屠杀幸存者李高山的儿子,也是首批“南京大屠杀历史记忆传承人”。今天,他在“南京大屠杀史实展”序厅内,向观众讲述父亲的亲身经历和家族记忆传承故事。

李高山去世后,李真铭接过父亲讲述者的“接力棒”,在我馆担任志愿讲解员,守护历史,呼吁和平。他说:“这是一件很有意义的事,我讲给10个人听,也许他们会讲给100个人听。”随着幸存者越来越少,李真铭感觉肩上的担子越来越重,“幸存者们的经历我们后代最为清楚,我会多讲多说,不是为了激起大家的仇恨,而是要激励后人奋发图强。”

社会志愿者:把历史讲给更多人听

今天上午,撞响和平大钟仪式在纪念馆公祭广场举行。第一批进馆的观众代表与紫金草志愿者代表共同参加仪式化教育活动。

紫金草志愿者秦志红是抗战老战士秦华礼的女儿。秦华礼走过二万五千里长征,抗日战争时任八路军一二九师师部电台台长,跟随刘伯承师长转战太行山区。2022年,秦志红成为纪念馆志愿者。她表示:“来纪念馆做志愿服务的初心是继承父亲的遗志,把他的故事和南京大屠杀历史讲给更多人听。”

第30个志愿者接力团队:雷锋精神代代相传

今天,一场志愿者岗前交流活动在纪念馆路演厅开讲。南京晓庄学院的45名志愿者们来到纪念馆接受岗前业务培训。

南京晓庄学院“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆志愿讲解服务队”是纪念馆建馆后的第一批志愿团队,30年来从不间断。2003年,该团队被中共中央宣传部、中央文明办、解放军总政治部、共青团中央授予“全国学习雷锋志愿服务先进集体”。

如今,第30个接力团队即将上岗。南京晓庄学院讲解队队长王欣然说:“我们用声音传播历史,传递正能量,相信这支队伍能薪火相传。”