“南京大屠杀与我有什么关系”系列(12) | 张玉彪:十年112幅画作铭刻南京大屠杀历史记忆

用艺术呈现历史

86年前,我30万中国同胞的生命在侵华日军铁蹄下戛然而止,很多人至死都没留下一张照片,这对于幸存的家人来说,是终身的遗憾。2007年,南京籍画家张玉彪用素描形式,为部分南京大屠杀幸存者遇难亲属画像,总计完成33幅。当幸存者看到他笔下亲人的画像后,忍不住热泪盈眶。此后历时十年,张玉彪接连创作了50幅南京大屠杀幸存者肖像、24幅纪念馆建筑景观钢笔画、1幅油画《和平祭——大屠杀幸存者的心灵之光》、1幅巨幅油画《南京审判日本战犯》,直到2017年再为幸存者石秀英遇难亲属画像3幅。他将一腔热血凝结成这112幅绘画作品,向世人呈现南京大屠杀历史。

我们身边有许多像张玉彪一样的人,他们本身的工作与南京大屠杀历史无关,但却执着地用自己的方式或追寻或记录或传播历史真相,他们的精神值得我们学习。“南京大屠杀与我有什么关系”系列推出第十二期:《张玉彪:十年112幅画作铭刻南京大屠杀历史记忆》。

家中摆满幸存者遇难亲属肖像 他画到每天饭都吃不下

张玉彪,1950年生于南京,南京艺术学院教授,全国美术教育研究会会员,中国油画学会会员。他的作品《穆——等待礼拜结束的妇女》获全国丝绸之路美术大展银牌奖。《丝路古巷道》入选第八届全国美展。《沧海一粟——艺术大师刘海粟》被刘海粟美术馆(上海馆)收藏,《古堡石头城》被江苏省美术馆收藏。

2007年6月,已经57岁的张玉彪受纪念馆邀请,为幸存者遇难亲属画肖像。“我作为生于南京,又是从事美术教育和油画创作的人,我觉得更有一种责任和使命。”张玉彪告诉小编,接下任务后,他和夫人李玉芳便马不停蹄地收集资料。在走访过程中,每一位耄耋老人谈起当年遇难亲属和自身亲历的那场人类浩劫,无不老泪纵横。与幸存者零距离接触,感同身受的切肤之痛,冲击着张玉彪的心灵。

“第一位接触的是常志强,他记忆非常清晰。他的四个弟弟谁衣服补丁、谁衣服上有扣子、谁下巴是尖的、谁长相秀气、谁嘴唇厚一点,谁有酒窝,包括发型他都讲得很清楚。”张玉彪回忆,常志强向他讲述了母亲和弟弟被日军杀害的现场。参照常志强的形象和他的讲述,张玉彪一气呵成4张速写草图。“当时常志强非常激动,连说:‘像!像!像!’”张玉彪根据速写二度创作完成了画像。“常老看了后眼泪都下来了。从1937年到2007年,整整70年,常老又一次看到弟弟,79岁的他一直流着泪,看着画像想到当年的情景。我想画像给了他很大的安慰。”

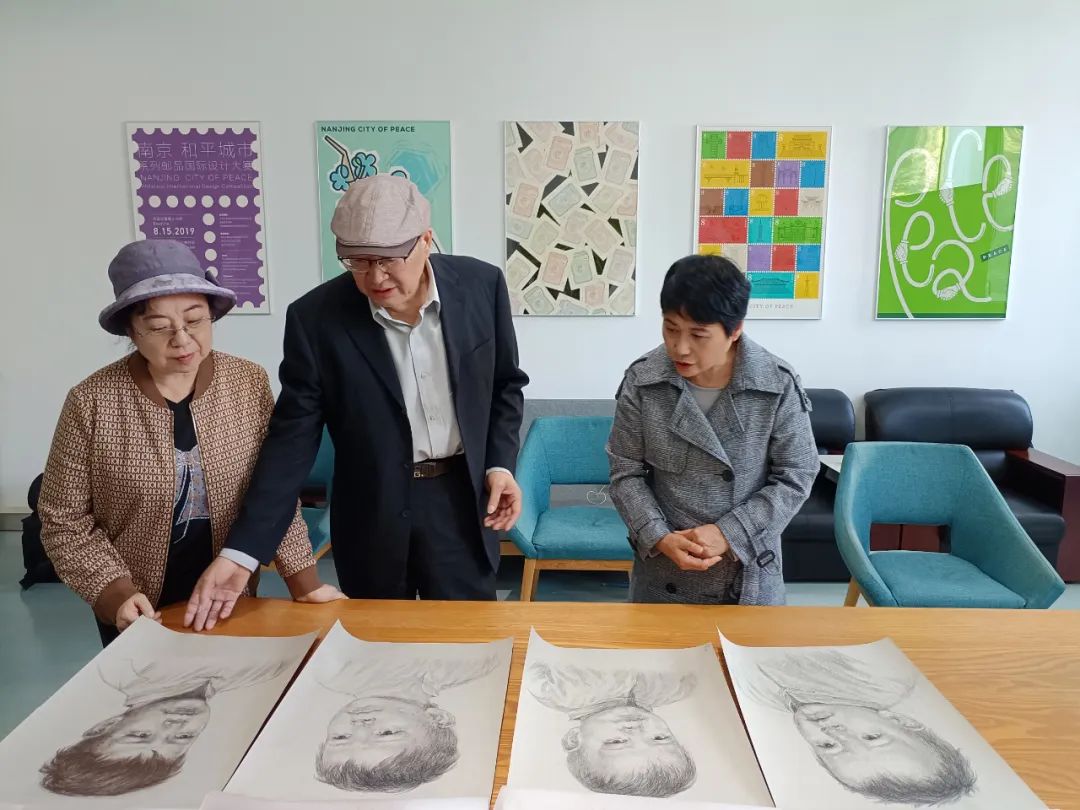

2023年10月,张玉彪向常志强的女儿常小梅展示4幅常志强弟弟画像

通过艰辛地走访与查询资料,张玉彪总计创作了33幅南京大屠杀幸存者遇难亲属画像,被纪念馆收藏。他回忆,“那时我家中摆满幸存者遇难亲属肖像,画到每天饭都吃不下。”他觉得所画的每一幅遇难者肖像背后都负有沉甸甸的民族重托和历史责任。

完成50位幸存者肖像画 到展出时已有12人离世

因为创作幸存者遇难亲属画像的经历,张玉彪对这群当年战争的受害者,又是历史的见证人多了一份情感。随着年龄的不断增大,不少南京大屠杀幸存者相继离世。到2010年下半年,纪念馆再次邀请他为幸存者作画。为了更加形象逼真,还原幸存者历经磨难展现的心境,他历时8个月,走访幸存者,现场写生,并收集相关资料加以表现,终于在第二年清明节前,创作了李秀英、夏淑琴、程云、吴秀兰、常志强、穆喜福和李世珍夫妇等50位幸存者肖像画。

部分幸存者肖像 张玉彪作品

2011年4月5日,“南京大屠杀幸存者画像(配诗)”展览在纪念馆开展,30幅幸存者画像与观众见面。10多位幸存者来到纪念馆,端详着画像,追索着记忆。“画得很像,你看,就是我现在的样子。”时年91岁的幸存者、抗战老兵程云凝望着画像说。令人遗憾的是,其中有12位幸存者在画像展出前已经故去,包括当年奋力反抗日军暴行的李秀英、《拉贝日记》中提到的曾住在拉贝家躲过灾难的穆喜福。

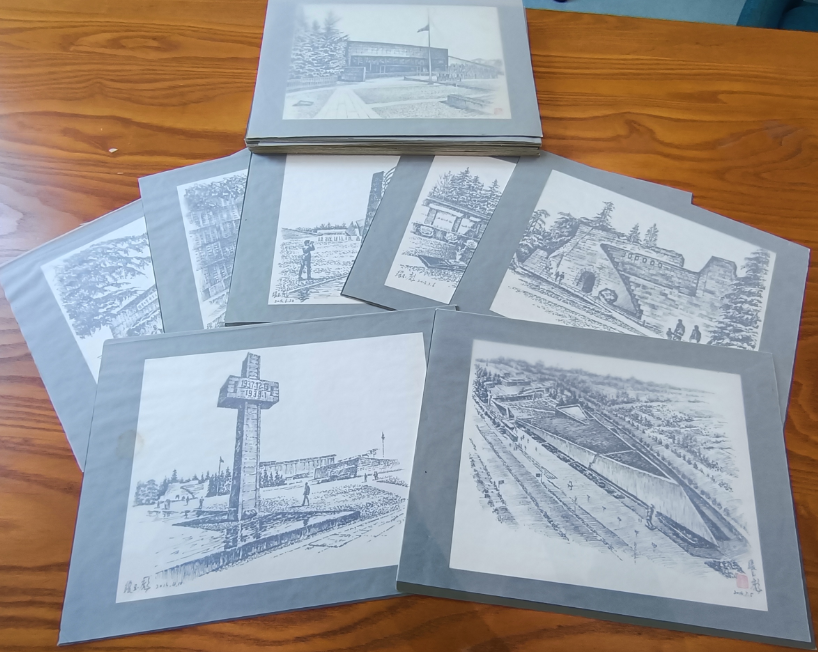

此后,张玉彪又相继完成了24幅纪念馆建筑景观钢笔创作。

连续5年到烛光祭现场采访 完成油画《和平祭》

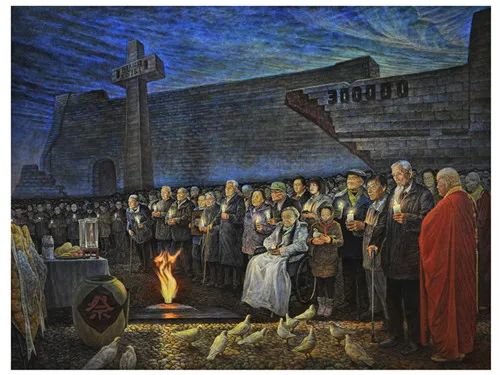

从2007年开始,连续5年,每年12月13日晚上,张玉彪都会来纪念馆“烛光祭”活动现场采访。“好几次下雨,印象特别深刻。”在和幸存者们交流的过程中,张玉彪深受震撼,即兴创作了油画《和平祭——南京大屠杀幸存者心灵之光》,长1.937米,寓意1937,宽1.48米。画作上,有夏淑琴、倪翠萍、李高山、常志强等12位南京大屠杀幸存者形象,还有13只和平鸽,寓意“12月13日”。此外,还有青年学生和僧侣、工人、知识分子等一大批社会各界人士形成了一个庞大的悼念遇难者的群像。

《和平祭——南京大屠杀幸存者心灵之光》(作者 张玉彪)

夏淑琴在《和平祭——南京大屠杀幸存者心灵之光》前 程昕 摄

2012年12月6日,张玉彪向纪念馆赠送了这幅油画。那年的12月13日是侵华日军南京大屠杀惨案发生75周年,南京举办和平集会等一系列的活动悼念遇难同胞。

暴瘦20斤 终成巨幅油画《南京审判日本战犯》

之后,已经从南艺退休的张玉彪没有停下画笔,“我一直在苦苦思索,就是觉得这份家国情怀难以释怀,意犹未尽。”

2014年2月初,纪念馆构想在扩容工程主展馆“抗战胜利纪念馆”的展陈中,布设一幅以南京审判战犯军事法庭审判日本战犯谷寿夫为内容的大型油画,并委托南京艺术学院给予支持和协助。南艺时任院长邹建平在纪念馆公函上亲批“请张玉彪先生全力支持,承担此项光荣任务”。张玉彪面对这份信任与重托,毅然决心承担起创作任务。

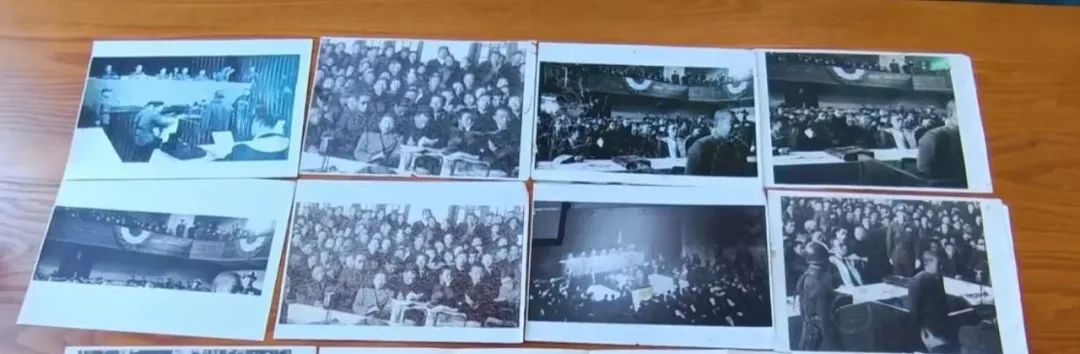

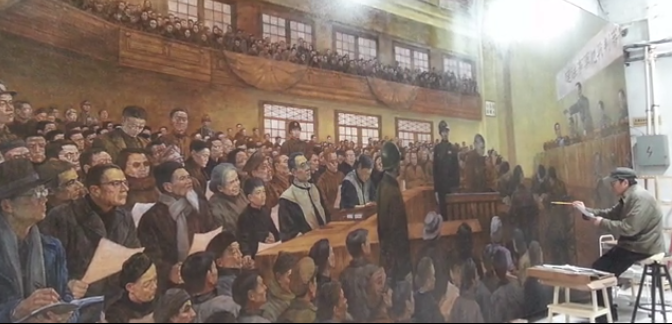

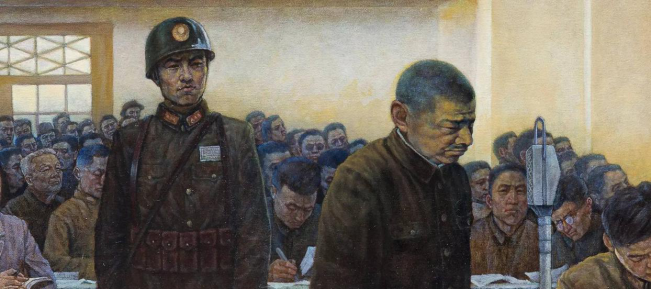

1947年2月6日,在南京励志社(今中山东路307号黄埔厅)内,对侵华日军乙级战犯谷寿夫开庭审判。这是中国政府公开审理侵华日军南京大屠杀的第一案。为了真实而艺术地再现当时的历史瞬间,张玉彪和夫人李玉芳通过纪念馆、中国第二历史档案馆、南京艺术学院图书馆等,收集、整理了近千份与创作相关的文本、资料、图片和影视资料加以深入研究,力争每个细节都经得起推敲。

“我们多次到当年的审判法庭励志社大礼堂实地考察,并登门拜访当年亲历审判谷寿夫全过程的南艺教授史金城(已故),对草图创作的思路渐渐清晰。”张玉彪说,创作过程中,他们还专门拜访了”黄埔同学会”的王楚英先生。他也曾亲临南京审判日本战犯现场。“王先生详细解答了我的问题。如审判厅二楼挂的帷幔的样式和色彩;审判官、宪兵的领章、帽徽、胸章、臂章以及武装带、审判台上的毛笔、笔架等都给予了详细的描述。”

从2014年3月至8月,张玉彪从百余幅小构图中经不断地肯定、否定、调整、充实,选择较为满意的构图,以一米长的尺幅加以精心地绘制,又经16易稿。2014年8月5日,经专家论证会后,对创作草图作出重大修改,油画主题由“控诉”改为“正义的审判”。这也意味着,张玉彪前期投入的时间、精力和艰辛的艺术创作,一夜之间付之东流,这对他无疑是个巨大的打击。在痛苦的纠结中,他转换思路、另辟蹊径,充分利用创作的主要元素重新构思和构图,终于赢来了全新的创作草图的诞生。“创作草图完成后,我整整暴瘦了20斤。”

2014年11月1日,草图创作终于通过专家论证。为确保画布质量,张玉彪要求一定要用纯亚麻布制成的整幅油画布,但遍寻无果,只得由专业技术人员在纯亚麻布上进行手工操作制作画布。画布落实了,到哪去找寻作画的场地,又成了横亘在张玉彪面前的一道难题。“画作长8米、宽3.3米,连很多创作室的门都进不去。两个多星期,我们天天在外面找场地。”张玉彪说,夫人李玉芳偶遇同事谈及此事,她说亲戚陈忠做生意,有个大仓库,不知可行?当时他们去了石杨路5号看后,仓库条件很差。陈忠听到是为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆画画时说,“我来尽力改造,门可以重新拆掉,抬高门头,加宽门面,装配灯光,可用隔断划出作画的范围,大约留出长10米宽5米的空间。”

仓库条件简陋,但此时此刻张玉彪想着只要能尽快开工作画,其他任何困难都不值一提了。开笔那天恰好是2014年12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭日,“我听到防空警报声响起,我想这是冥冥之中注定我这个南京画家要用画笔为南京大屠杀30万遇难同胞发声!”

此后,油画创作进入实质性阶段。张玉彪和夫人李玉芳以及学生马路每天早上5点半就驱车去画室,中午在画室椅子上躺15分钟,晚上画到11点才回家。“南京冬天下雨下雪,很潮湿,画面油画色彩的基调铺上去后多日不干,我们只能用九个电风扇同时吹。”看看8米长画幅的巨大工作量,张玉彪一天都不敢休息,大年初一都在那里画,中途甚至累到腔梗,“始终在一种沉重的状态下,画面上的骷髅都带情感,仿佛他们在愤怒,冤魂在控诉。所以我想再大的困难都要扛过去。”

“油画采用了坦培拉(Tempera)绘画技法。”张玉彪介绍,这种绘画技法可谓费时、费工、费力、费精神,尤其是该技法对色彩的表现靠透明颜色的多层叠加才能取得理想的效果,因此,对色彩的表现难度倍增,对造型能力的要求更高、更精准,但能充分表现出画面凝重、庄严和气势宏大的历史感,给人以身临其境真实而强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

2015年9月,巨幅油画《南京审判日本战犯》终于完成,尺寸达到8米*3.3米,画中人物多达四百个,象征着四万万同胞,其中有两位律师、三位记者、四位书记员、五位审判官、九位宪兵、第三国证人金陵大学美籍教授史密斯、贝德士、受害人代表以及不同阶层的民众。审判台的桌面上放置着勘验笔录和累累白骨,是日军南京大屠杀罪行的铁证。画面将谷寿夫置于木栅栏囚笼的被告席中,审判长石美瑜等五位法官在审判台上,代表中国人民向侵略者进行正义的审判,标志着百年来中华民族面对外族侵略,实现了第一次完胜。

油画局部

“大到审判大厅架构,小到一个群众的帽子,桌上的公文包、摆放的文档的名称,甚至钢笔的模样,都与审判当日的一样。”张玉彪感慨说,在油画创作540多天的日日夜夜里,他片刻不敢懈怠,将全部的精力、胆识、智慧和信念注入画面,这是他从事油画艺术创作40余年来从未有过的。

2015年9月11日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年系列展演活动在南艺美术馆启幕。巨幅油画《南京审判日本战犯》正式展出。11月25日夜,油画进入纪念馆“三个必胜”专题展厅,等工人师傅将巨幅油画安装到展墙时,已是第二天凌晨三点,这天恰好是张玉彪65周岁生日。

巨幅油画《南京审判日本战犯》在纪念馆“三个必胜”专题展厅永久展陈

告慰逝者 永励后生

2017年7月,距离首次为幸存者遇难亲属作画已过去十年,张玉彪应央视、江苏卫视邀请,再为幸存者石秀英的父母和大哥画像。

“接触石秀英以后,出乎想象,她精神状态很好,记忆很清楚,这为我创作提供了很好的基础和前提。”张玉彪说,听了石秀英讲述的亲人遭遇,尤其是她的母亲,在痛失主心骨的状态下,仍然抚育几个孩子。“从她家里回来,我心情一直非常沉痛,几度拿起画笔画着画着有时候就停下来画不下去了。”

张玉彪为南京大屠杀幸存者石秀英母亲画像

张玉彪通过石秀英的回忆完成她的父母和大哥的画像后,又陪同石秀英到上海找到其弟石坤玉,请他一起看看画得像不像,得到对方肯定。

画像装帧完成,张玉彪送到石秀英家,又陪同她和她的女儿们来到纪念馆“哭墙”前。石秀英告慰父亲说:“这么多年了,我把妈带来了!”

加起来,张玉彪总计创作了112幅南京大屠杀题材作品。他说,“十年间,围绕南京大屠杀这一主题,不断构思不断深化,可谓十年磨一剑,以此告慰侵华日军南京大屠杀中死难的30万同胞,伸张正义、定格历史、呼吁和平。”

张玉彪说,尽管他本身所从事的工作与南京大屠杀历史研究没有什么关联,但他作为在这座城市出生、生活、工作着的画家,感觉肩上有责任做这件事。“我画这些画的初衷是希望观众通过它们来铭记历史,记住侵略者的罪行,不忘教训,将家国情怀烙印在我们心中!”他希望,这些画能告慰逝者,永励后生。