一批反映南京大屠杀历史主题新书今首发

第十个南京大屠杀死难者国家公祭日来临之际,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆联合各界在南京举行“铭记历史、珍爱和平——2023年度南京大屠杀史研究新书发布会”,推介近年来一批反映南京大屠杀历史和国家公祭主题的新增出版物,分基础研究类、社会教育类、国际传播类三大类,表达铭记历史、珍爱和平、开创未来的共同心声。

推出国家公祭、南京大屠杀史主题出版物

丰富爱国主义教育读本

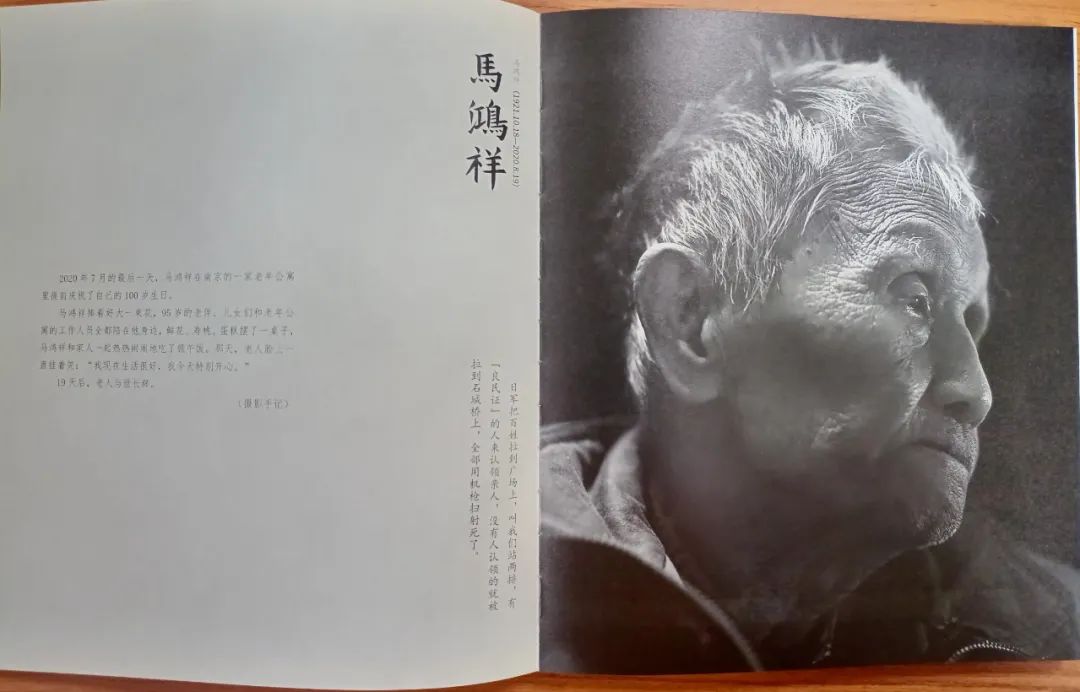

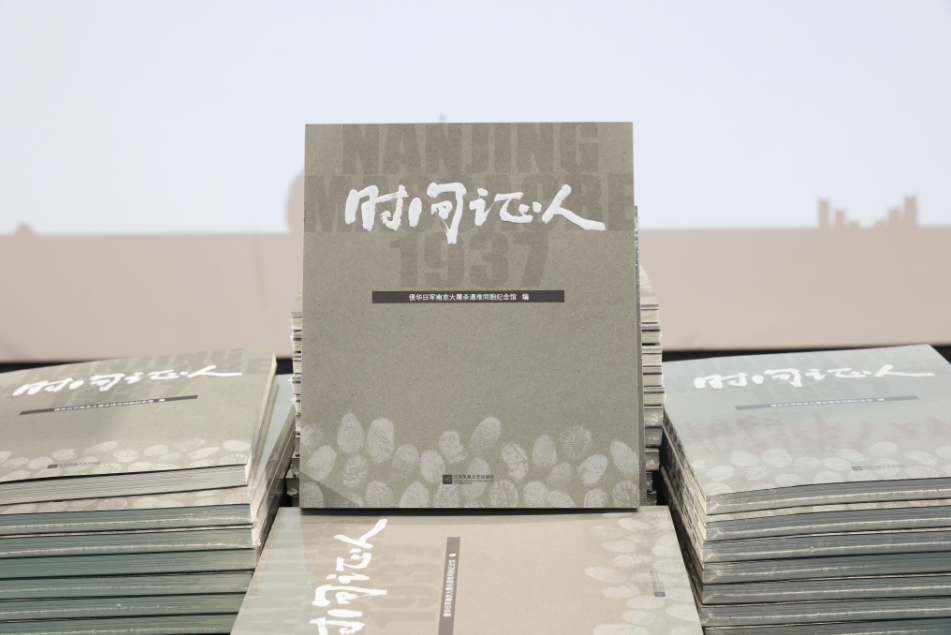

由纪念馆主编、江苏凤凰文艺出版社出版的《时间证人》,收录了南京籍摄影艺术家速加拍摄的马鸿祥、马秀英、王恒、濮业良、马继武等80位南京大屠杀幸存者的肖像、证言,以及摄影手记。发布会上,速加介绍,随着时间流逝,幸存者日渐凋零。2016年,应纪念馆邀请,他走近幸存者群体,开始了长达5年的拍摄历程,用镜头捕捉记录了86位幸存者的珍贵影像,并写下摄影手记。“拍摄的过程中,看着很多近百岁的幸存者老人那饱经沧桑的脸,听他们讲述那段苦难记忆,我内心受到极大冲击。纪念馆工作人员也倾注了极大的心血。所以拍摄结束后,先是2021年4月在纪念馆举办了《时间证人》展览,新书是对展览的延伸,是纪念馆、出版社多方合力的结果。希望大家通过书籍了解这群时间证人以及他们的故事。”速加说。

翻开《时间证人》,第一位记录的是幸存者马鸿祥(1921.10.18-2020.8.19),他的眼中饱含泪水。一旁的摄影手记写道:“2020年7月的最后一天,马鸿祥在南京的一家老年公寓里提前庆祝了自己的100岁生日。马鸿祥捧着好大一束花,95岁的老伴、儿女们和老年公寓的工作人员全都陪在他身边,鲜花、寿桃、蛋糕摆了一桌子,马鸿祥和家人一起热热闹闹地吃了顿午饭。那天,老人脸上一直挂着笑:‘我现在生活很好,我今天特别开心。’19天后,老人与世长辞。”一页页翻开,一位位幸存者的照片、证言历历在目,每一次翻阅,都仿佛与这些幸存者对话,好似一次对历史的回望。

江苏凤凰文艺出版社副总编辑李黎介绍,该书特邀著名艺术家速泰熙做全书设计。他以影像和文字建立阅读的简约秩序,以黑白灰的字体明度构筑了素朴的阅读层次,以克制的图像尺幅和书页留白,在悲愤和希望之间保持艺术的平衡,以幸存者指纹和幸存者后代的书法凸显史证的鲜活和时间的痕迹。书名“时间证人”为中国美术馆馆长吴为山题字。幸存者艾义英之子黄兴华为每位幸存者题写姓名。

由纪念馆主编、南京出版社出版的《国家公祭·解读南京大屠杀死难者国家公祭日资料集⑩》,收录了2022年国家公祭仪式和教育活动相关报道,是国家新闻出版广电总局“培育和践行社会主义核心价值观主题出版重点出版物”。

推出青少年读本

将铭记历史、珍爱和平理念传给下一代

江苏人民出版社出版的《拉贝日记》(青少版),以1997年《拉贝日记》单行本为基础,由刘海宁翻译,以全新的思路,从深度和广度去挖掘《拉贝日记》的内涵。该社副总编戴亦梁介绍,“《拉贝日记》(青少版)在内容上,对暴行的篇幅作了压缩,增添了拉贝手绘图、大幅历史图片、译者导读及延伸注释,增强了知识性,提升了阅读亲近感;在形式上,每本书配备专属书签,版式设计新颖,字体疏朗易读,舒适护眼,更适宜青少年阅读。”

由吉林美术出版社出版的《宁生,宁生》是南京市长江路小学英语教师、陈伯吹国际儿童文学奖获得者杨筱艳最新作品。2017年12月13日第四个国家公祭日那天,她看到纪念馆官方微博上发布的一张海报。图片上有两个孩子,一个在1937年,一个在2017年,隔时空相望。这幅绘画作品深刻地印刻在她心上,由此定下了故事的梗概:“写同一座南京城,同名同姓的两个宁生,一个,在日寇屠杀下顽强求生,述说着昔日一座城的劫难,一个民族的屈辱史;一个,在和平年代里渐渐成长,述说着当下一座城的繁荣,一个民族的复兴梦。”她说,作为一名小学老师,看到孩子们对南京大屠杀历史还不是特别了解。她就想写一本适合孩子们读的书。“我以求真的态度,和吉林美术出版社编辑们跑遍书中所提及的所有地点,核实路线,梳理史实,最终数易其稿,以图文形式讲述历史和现实的对话。”杨筱艳向大家展现了新书的封面,那是一幅穿越时空的海报,1937年的宁生想要一个兔子灯,2017年的宁生帮他实现了。

开展南京大屠杀史外译和海外发行

强化国际传播

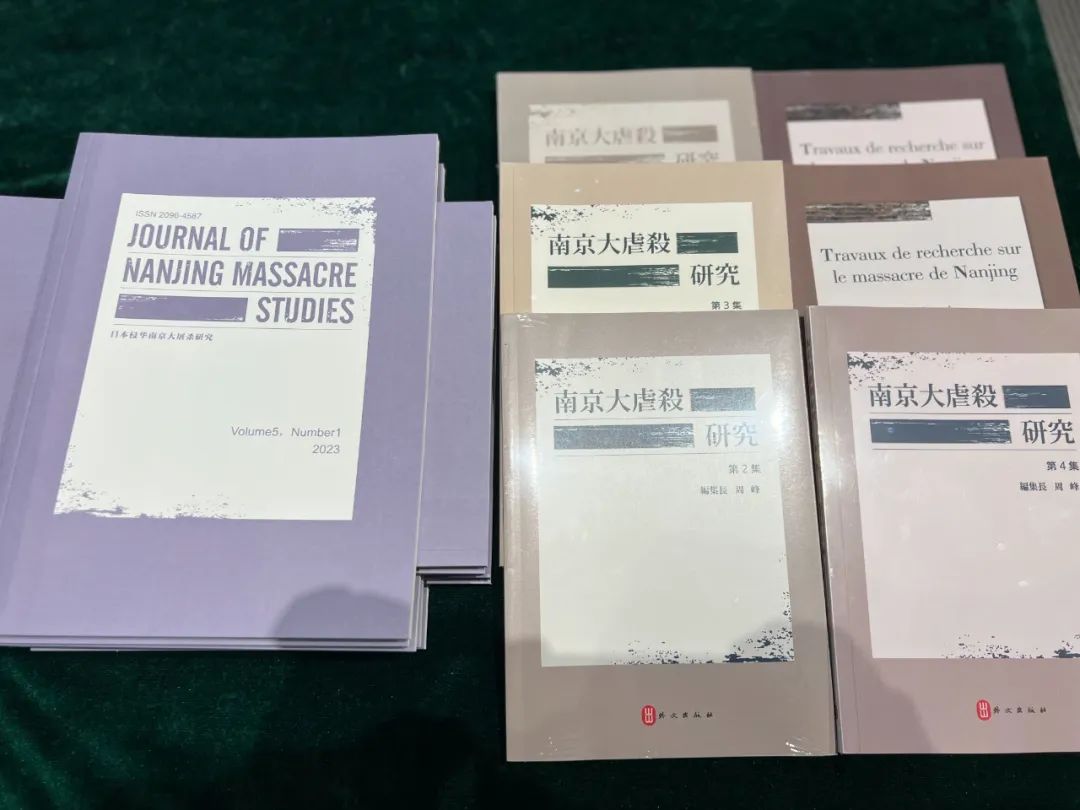

由纪念馆杂志社编辑、南京出版社有限公司出版的《日本侵华南京大屠杀研究》今年已经出版中文刊3期,英文刊、日文刊、法文刊各1期,在新书发布会上集中亮相。该刊海外发行范围涵盖美国、英国、日本等40多个国家和地区的主要高校和研究机构,杂志的国际学术影响力不断提升。今年,该刊中文刊再次入选CSSCI来源期刊扩展版,并入选中国社会科学评价研究院“中国人文社会科学期刊AIMI综合评价”新刊核心期刊,年内10篇论文获人大复印报刊资料等学术期刊转载,在同类期刊中位于前列。

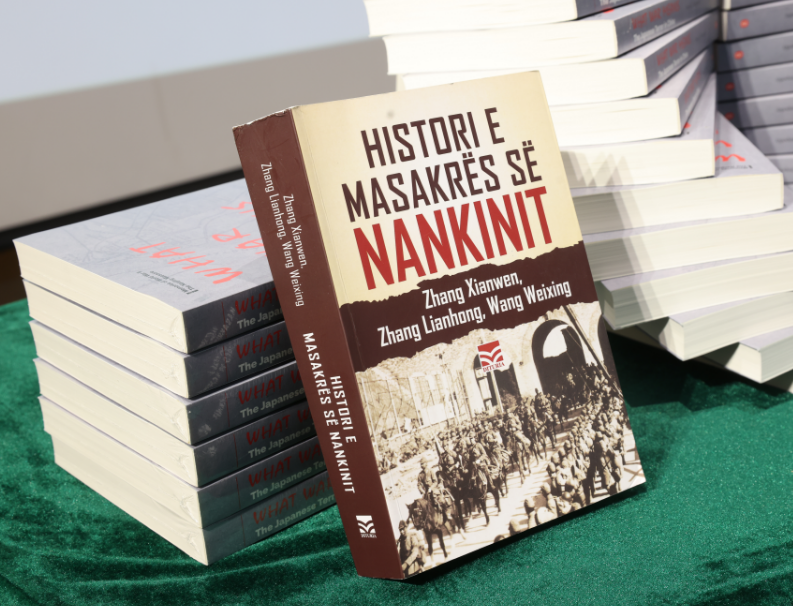

由南京大学人文社科荣誉资深教授张宪文主编,阿尔巴尼亚Onufri出版社、南京大学出版社合作出版的《南京大屠杀史》(阿尔巴尼亚文版),体现了南京大屠杀史学术研究著作的最新外译成果。本书是2020年“丝路书香”工程重点翻译资助项目,加之此前已出版的英文、希伯来文、波兰文、韩文、印地文、西班牙文、哈萨克文等,目前已形成8个语种海外传播矩阵,让西方社会了解第二次世界大战东方战场上侵华日军南京大屠杀历史真相。

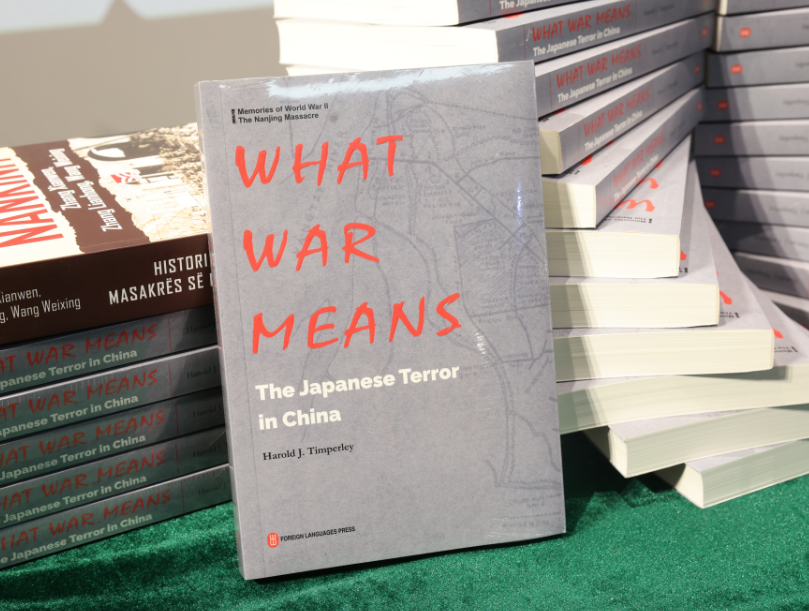

外文出版社出版的《战争意味着什么:日本在中国的暴行》为“二战记忆:南京大屠杀”丛书的第一本。该书将时任英国《曼彻斯特导报》驻华记者田伯烈同名书英文史料原文出版并对外发行,有助于国际读者了解南京大屠杀历史,促进史实国际传播。南京大屠杀期间,冒险留守南京的金陵大学(今南京大学)历史系教授贝德士保存了大量资料。他将南京安全区国际委员会美国传教士的书信、日记等文书提供给田伯烈,田伯烈据此写成《战争意味着什么:日本在中国的暴行》一书。

南京大屠杀史、东京审判等

基础研究类出版物集中亮相

江苏人民出版社出版的《拉贝日记——敌机飞临南京》(全译本)是南京大屠杀史料整理的最新成果,是迄今为止内容最全的《拉贝日记》中文版。《敌机飞临南京》是约翰·拉贝于1937年9月21日—1938年2月26日5个多月时间在南京期间所记的日记和收集的资料,共6卷8册,1770面。此次出版的《拉贝日记——敌机飞临南京》(全译本)为中央档案馆馆藏《拉贝日记》德文影印版的中文译本,为国家档案局编,智库“国家记忆与国际和平研究院”出品。与1997年出版的《拉贝日记》中文版相比,《拉贝日记——敌机飞临南京》(全译本)新增了拉贝收集的世界各国关于南京大屠杀暴行的新闻报道,拉贝回国后向德国政府呈送的关于南京沦陷的报告等日记内容,修订了原译本中的人名、地名、专有名词并增加注释,便于读者理解。

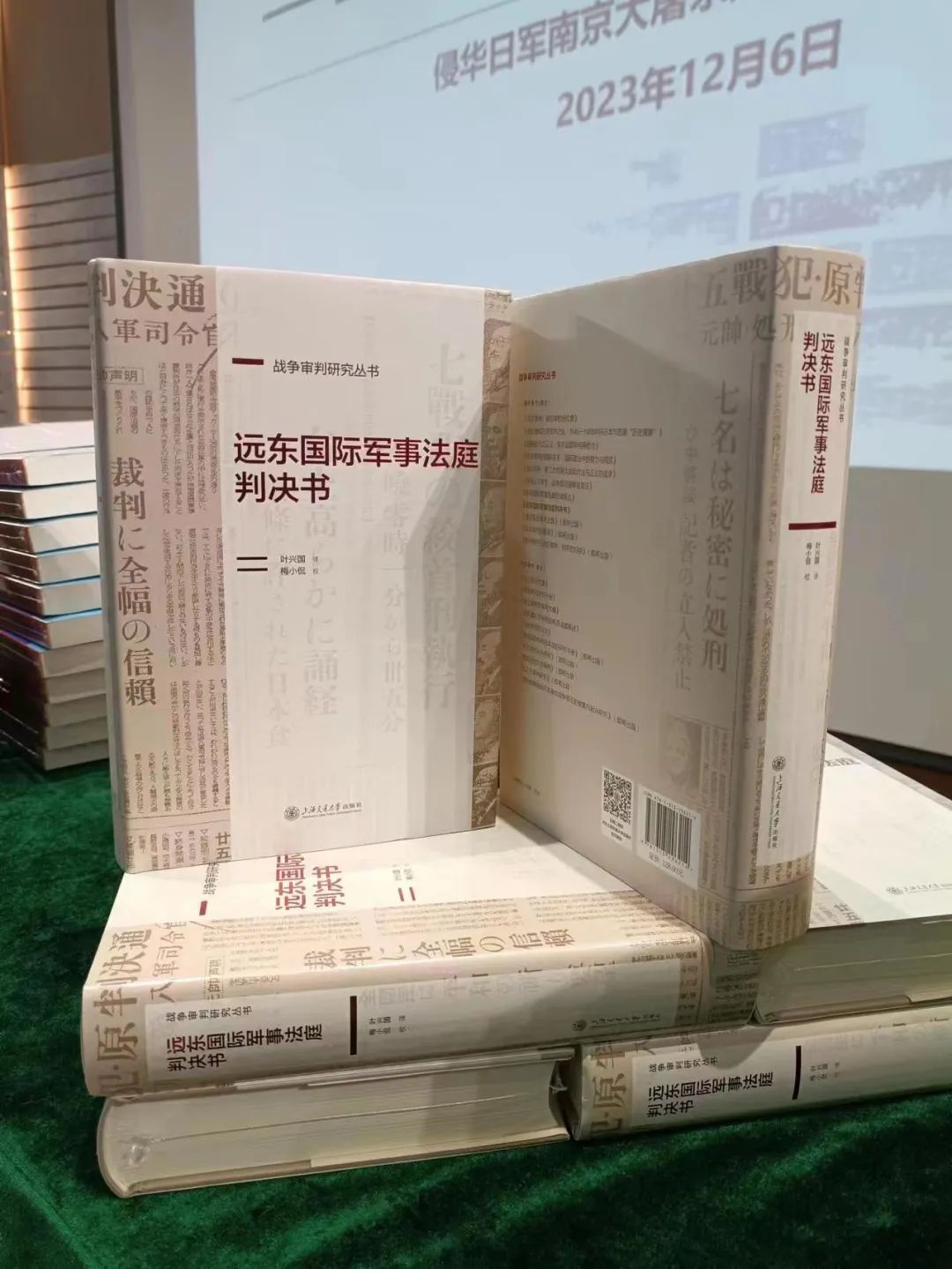

上海交通大学出版社出版的《远东国际军事法庭判决书》新版是东京审判史料研究的最新成果,对揭示南京大屠杀的法律定论具有重要意义。该书根据判决书英文原件,由浙江越秀外国语学院教授、原上海外文学会会长叶兴国翻译,北京大学法学博士、东京审判中国法官梅汝璈之女梅小侃审校。与之前出版的节译本和补译本相比,新版的内容更为全面,译文更加准确。

上海交通大学战争审判与世界和平研究院首席专家程兆奇介绍,《远东国际军事法庭判决书》是东京国际军事法庭对日本近代侵略亚洲的盖棺论定,对日本侵略的定性,具有不可动摇的意义。“在浩瀚的东京审判文献中,居于核心地位的是近五万页(英文版)的庭审记录,而其中最重要的精华,称得上核心的核心,便是庭审的总结《判决书》。”程兆奇说,最早的《判决书》中译本出版于1953年,这也是法庭文献之外全球首个《判决书》的译本。而此次出版由叶兴国翻译、梅小侃审校,不仅为中文世界提供了《判决书》这一重要法律、历史文献的最好的中文本,而且在比勘略有异同的英、日两个法庭官方文本的基础上,成就了一个超越“翻译”意义的校本,是一本非常好的爱国主义教材。

持续深化学术研究

一批论文集、智库研究成果集中展示

学术研究是纪念馆建设和发展的基础。纪念馆不断加强智库国家记忆与国际和平研究院、学术社团侵华日军南京大屠杀史研究会、学术期刊《日本侵华南京大屠杀研究》三大研究平台建设,举办了第一届南京大屠杀史研究青年学者研讨会,推动研究队伍接力传承、研究成果推陈出新,通过档案、文献、日记、影像、亲历者口述等各种资料,加强研究成果的大众普及和国际传播。今天的新书发布会上还集中展示了纪念馆近年来部分研究成果,有年度学术研讨会的论文集和智库的系列研究报告,包括国家公祭、历史记忆、对外传播、和平教育等相关研究。

发布会尾声,中共南京市委宣传部副部长、纪念馆馆长周峰和中共南京市委宣传部二级巡视员颜一平向南京图书馆、金陵图书馆和青少年代表赠书。

中共南京市委宣传部副部长、纪念馆馆长周峰(右一)和中共南京市委宣传部二级巡视员颜一平(左一)向南京图书馆、金陵图书馆和青少年代表赠书

南京大学、南京医科大学、江苏省社科院、中国第二历史档案馆、江苏省档案馆、海军指挥学院等高校、社科院和档案馆专家,以及江苏人民出版社、江苏凤凰文艺出版社、南京大学出版社、南京出版社等出版社代表一同出席了新书发布会。