他们当时在南京(5)| 约翰·拉贝:危难时分,他把大爱留在南京

亲爱的约翰·拉贝先生,今天是你的生日,生日快乐!

这里,是南京,是您曾在无际的黑夜中播撒下爱的那座城。

这里,不再有日军屠杀与炮火,不再有流离失所的难民,不再有烧毁的家园。

这里,如今有高楼林立的现代风貌,有梧桐落满地的美景,也有充满烟火气的生活气息……多想让您看看如今的南京!

今天,“他们当时在南京”系列推出第五篇《约翰·拉贝:危难时分,他把大爱留在南京》。

危难时分,他决定坚守南京

约翰·拉贝1882年出生在德国汉堡。1909年受公司的派遣,拉贝第一次踏上中国的土地。1909年10月25日,他与邻家姑娘多拉在北京举行婚礼。

1911年,拉贝进入德国西门子公司北京分公司。1930年,西门子公司为了拓展业务,派拉贝前往南京工作。此后,他与南京这座城市的命运紧密交织在一起。

1932年,拉贝一家搬进位于南京小粉桥1号的两层小楼。在这里,他一直居住到1938年离开南京。

1937年8月15日,日军对南京进行大规模轰炸。此时,拉贝一家正在北戴河度假。拉贝安顿好妻子,独自回到南京。面对德国大使馆要求撤离南京的劝告,拉贝的内心久久不能平静。经过慎重考虑,他决定冒险留下。他在9月21日的日记中写道:

今天在善待了我30年之久的我的东道主的国家遭遇到了严重的困难,富人们逃走了,穷人们不得不留下来,他们不知道该到哪里去,他们没有钱逃走,他们不是正面临着被集体屠杀的危险吗?我们难道不应该设法帮助他们吗?至少救救一些人吧?假如这些都是我们自己的同胞呢?

1937年11月12日,上海失陷。11月20日,国民政府被迫迁都重庆。随着战事变化,偌大的城区范围内,哪儿才可以找到一块安身之地?1937年11月中旬,留在南京的西方人士提出效仿上海设立难民区的成功先例,在南京设立难民区的构想。11月22日,南京安全区国际委员会正式成立。因威望较高,大家一致推选拉贝为南京安全区国际委员会主席。

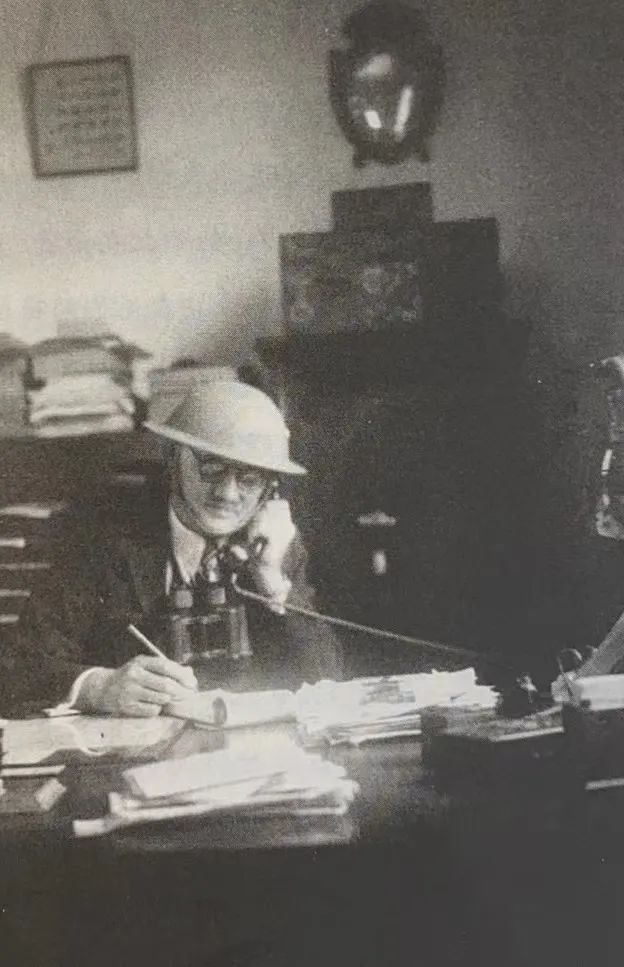

在日本飞机轰炸下,拉贝戴着头盔工作

1937年12月2日,南京安全区国际委员会搬进宁海路5号。在外廊的台阶上,拉贝与委员会部分委员留下了合影。委员会布置了20余个难民收容所,身处战乱中的难民,从四面八方涌进安全区。

南京安全区国际委员会部分委员合影

为安全起见,拉贝请人在自家院子里修建了防空洞。12月12日晚上8时,日军的炮击再度猛烈起来,火光映红了整个城南的夜空。拉贝在日记中写道:

难民一直挤到了防空洞的边上。有人在用力地拍打着两扇院门,妇女和儿童哀求我们放他们进来。一些大胆的男人从德国学校后面翻过院墙,想进入我的院内寻求保护。这种苦苦哀求我实在听不下去,于是我把两扇大门全打开,把想进来的人全放了进来。

显然,拉贝已将保护平民作为自己义不容辞的责任。在这个不算大的院落里,最多时容纳了600多名难民。

拉贝住所院落中的防空洞

从12月16日开始,拉贝等委员会委员每天除了四处奔波,保护难民免遭日军的屠杀、强奸和抢劫外,还将日军的暴行记录下来,以南京安全区国际委员会的名义,不断致信日本外交官,抗议日军的暴行。

在经历半个多月的恐怖之后,南京迎来了1938年的新年。难民点燃爆竹向拉贝表示敬意。难民们还围着拉贝,献上了用红墨水写在白色包装纸上的新年贺信,新年贺信上恭恭敬敬地用毛笔写着几行字:

拉贝先生:

恭贺新年吉祥!

亿万滚滚而来!

您收容所的难民

1938 年

这寥寥几行字,表达了难民们在恐怖和绝望中对这位德国友人的尊敬和爱戴。

1938年1月,西门子公司上海总部要求拉贝离开南京。拉贝多次婉言谢绝,并表示南京难民需要他,南京安全区国际委员会也需要他,自己不应抛下他们不管。但在西门子公司的一再要求和警告下,拉贝不得不离开南京。

1938年2月23日,拉贝登上英国炮舰“蜜蜂号”离开南京。在上海与妻子汇合后登上返回德国的轮船。4月15日,拉贝夫妇抵达德国柏林。为了揭露日军在南京的暴行,拉贝在德国放映了美国人约翰·马吉拍摄的有关南京大屠杀的动态影像,并作了多场有关日军暴行和南京难民状况的报告。

生活困苦时,南京人援助他

1938年6月8日,拉贝将南京真实状况写成报告,以书面形式致信希特勒,结果等来的却是德国秘密警察盖世太保。盖世太保将拉贝与他的6本日记带走,要求拉贝保持缄默。

1945年第二次世界大战结束后,拉贝因身份原因被调查审问。作为一家之主,拉贝几乎无力维持家庭的基本生活,全家的处境极为艰难,每天仅靠一家人采集的野菜煮成汤给孩子们吃,而大人们仅凭一点点干面包维持生存。拉贝在日记中记述了生活实况:“现在多拉的体重只有44公斤,我们都是面黄肌瘦。夏天快要结束,冬天又将会怎样?我们到哪里才能找到生火的柴禾、食物和工作?”

战后拉贝的全家照

就在拉贝几近崩溃和绝望时,他从遥远的东方获得了一线生的希望。

1948年初,拉贝一家穷困潦倒的消息传到了南京。南京市民纷纷慷慨解囊,捐款捐物,很快就募集到法币1亿元善款。当年3月,这笔捐款在瑞士购买了奶粉、香肠、咖啡、黄油和果酱等食品,分装成4个大包裹辗转寄给了拉贝。从1948年6月到1949年4月,南京人民每个月都给拉贝寄一包食品。

1948年6月,拉贝给南京寄来了感谢信。他在信中说,南京人民的这一善举,使他重新获得了活下去的勇气和信心。

1950年1月5日,拉贝突然中风,当晚不幸离世,终年68岁。

守望相助,延续跨国情谊

拉贝逝世后,他的亲人将他安葬在柏林西郊的威廉皇帝纪念教堂墓园。因德国方面对墓地使用有期限,到1985年,拉贝墓地占用时限已逾期。

1997年1月,拉贝的后人取回了拉贝的墓碑,放置在自家的车库中。此后,拉贝的孙子托马斯·拉贝向中国驻德国大使馆表示,希望能续租拉贝墓地,重修拉贝墓园。南京市政府得到消息后十分重视,决定给予必要的支持。

2013年10月,拉贝纪念墓园修建完成。2019年7月,纪念馆代表前往拉贝墓地拜谒。如今,拉贝墓地被南京带来的竹子、梅花、菊花围绕,墓碑上是南京的雨花石。

柏林当地时间2019年7月3日起,由江苏大剧院原创的歌剧《拉贝日记》在柏林大剧院和拉贝的家乡德国汉堡世界顶级音乐厅易北河音乐厅等地陆续上演,开启感恩之旅。

2019年,拉贝的曾外孙克里斯·莱因哈特和养女安吉丽娜·莱因哈特等国际友人来到南京,参加首届南京紫金草国际和平夏令营。安吉丽娜·莱因哈特说:“曾外祖父约翰·拉贝先生曾经说过:‘好事需相让,恶事莫相推’,这句话影响着我们家庭。我们家庭一直在接纳、照顾逃难到柏林的难民。”

克里斯·莱因哈特(左一)和安吉丽娜·莱因哈特(右一)

疫情期间,纪念馆牵挂着大洋彼岸国际友人后代的安危。接到约翰·拉贝的孙子托马斯·拉贝拨来的求助电话后,中国驻德国大使馆和国内多个部门、机构、企业立即行动起来。一批由纪念馆、南京当地药企等单位捐赠的医疗物资,送到德国海德堡市政府、海德堡大学医学院和托马斯·拉贝手上。托马斯·拉贝激动地表示:“在这一特殊时刻,来自中国的馈赠让我再一次深刻地认识到,中国人民从来不会忘记向朋友施以援手!”

托马斯·拉贝

拉贝的后人一直延续着与南京这座城市的情谊,把80多年前生死考验下的善良、勇敢和正义传承下去。