“中国同胞守望相助”系列(4) | “大王”:1937与魏特琳并肩作战的日夜

86年前,一些外籍人士留守危城南京,成立南京安全区国际委员会,并设立了南京安全区,保护了25万多难民。同时,亦有1500多名中国同胞直接参与该委员会的工作。1938年2月21日,约翰·拉贝在告别演说中称:“我们委员会各部门的实际工作都是中国人做的,我们必须坦率地承认,他们是在比我们冒更大危险的情况下进行工作的。”

纪念馆融媒体中心5月起推出“中国同胞守望相助”系列人物专题报道,为您讲述当年与难民们守望相助的中方工作人员事迹。今天播出第四集:《“大王”:1937与魏特琳并肩作战的日夜》,敬请收看。

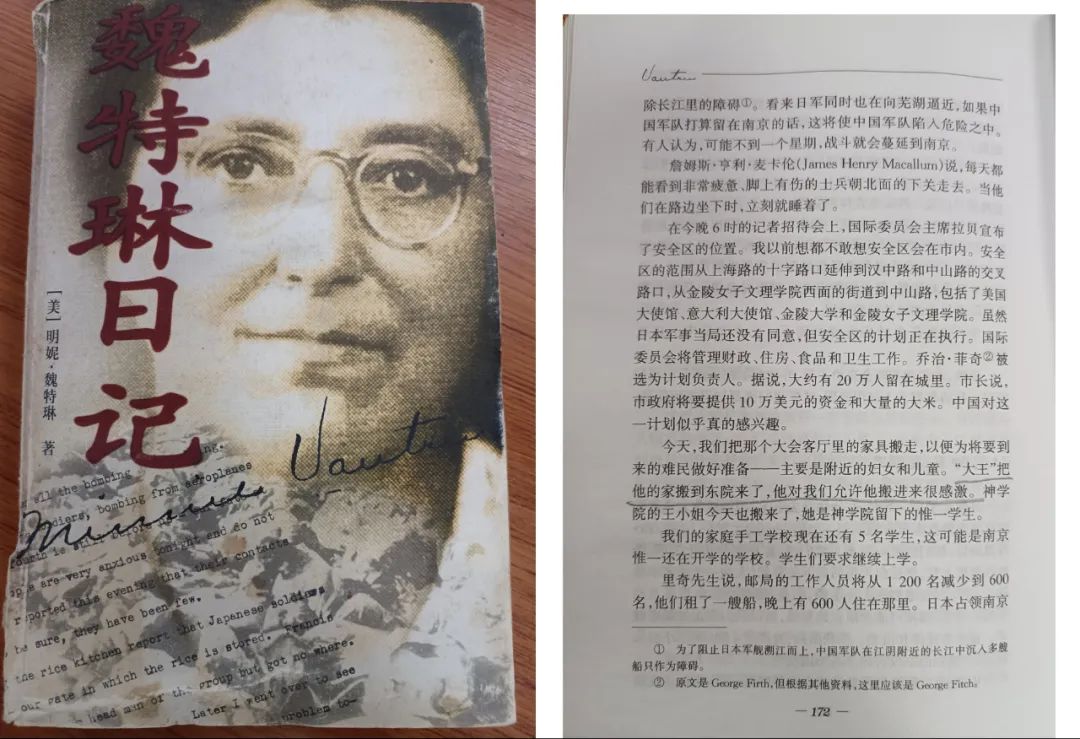

美国耶鲁大学神学院图书馆收藏着1937年南京安全区国际委员会委员们的档案。在美籍人士明妮·魏特琳的档案里,该图书馆研究员玛莎·史莫莉找到了中方工作人员王耀庭的相关记录。在魏特琳近60万字的日记中,她的中文老师王耀庭出现的次数接近一百次。魏特琳时常称他为“Big Wang”(大王),并称他是“中国最好的老师”。在南京大屠杀那些腥风血雨的日子里,“大王”和魏特琳、程瑞芳、陈斐然等人坚守金陵女子文理学院(今南京师范大学随园校区)难民收容所,先后保护了1万多妇女和儿童。

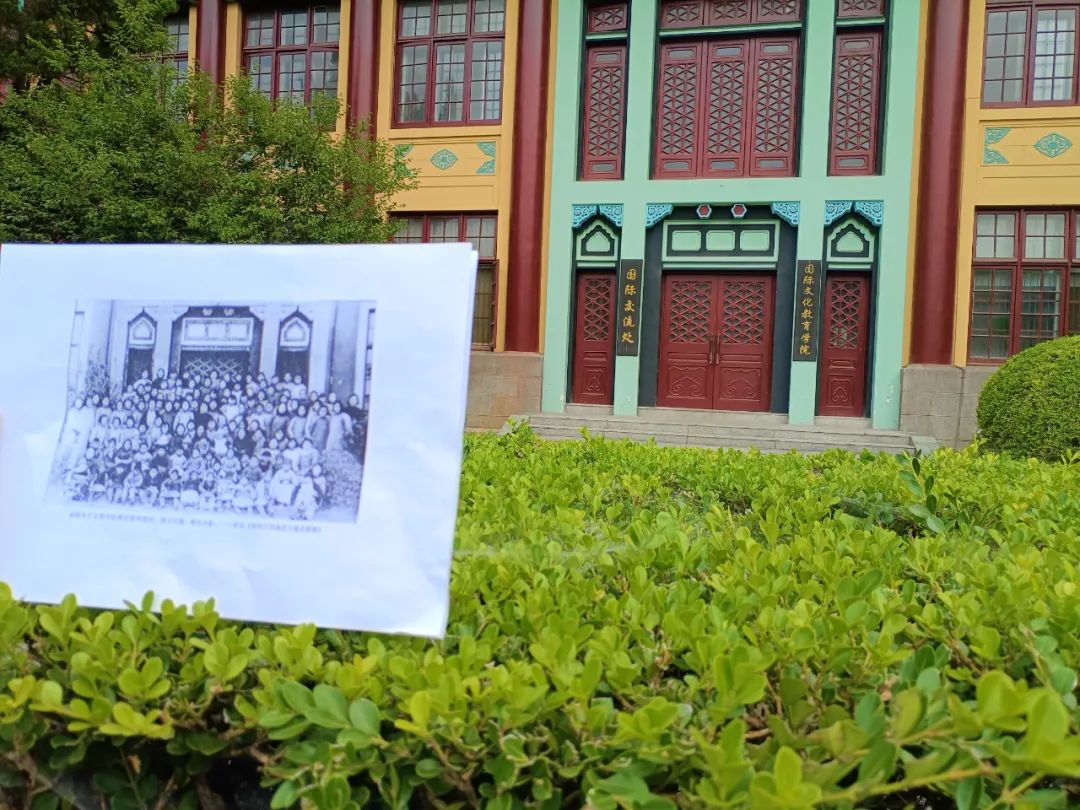

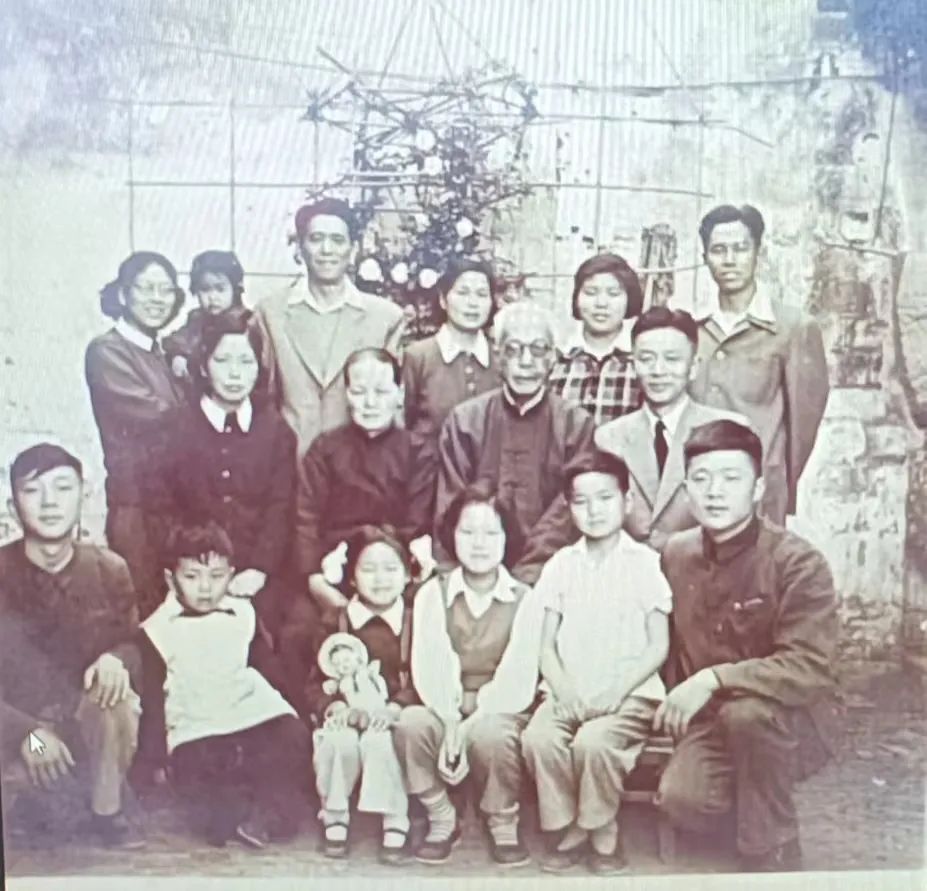

第二排左六为魏特琳,第三排右五为王耀庭

日前,小编走访“大王”曾工作过的金女大,到南京市档案馆查询相关资料,并先后拜访了南京师范大学副校长、南京大屠杀研究中心主任张连红,“大王”的孙女王丽秋,把“大王”的英雄事迹讲给你听。

1937年寒冬 “大王”和魏特琳并肩作战

在纪念馆珍藏的老照片中,有几张80多年前摄于金陵女子文理学院的照片。那时的教室是女难民的栖身之所(下图一、图二今昔对比照)。1938年,金女大难民营闭营时,部分妇孺、难民在校园内合影(下图三今昔对比照)。如今,金女大校址已成为南京师范大学的随园校区。

遥想当年,这里曾是王耀庭和魏特琳等人并肩作战,抵挡日军的残暴,保护难民的地方。

左四为王耀庭,左六为魏特琳

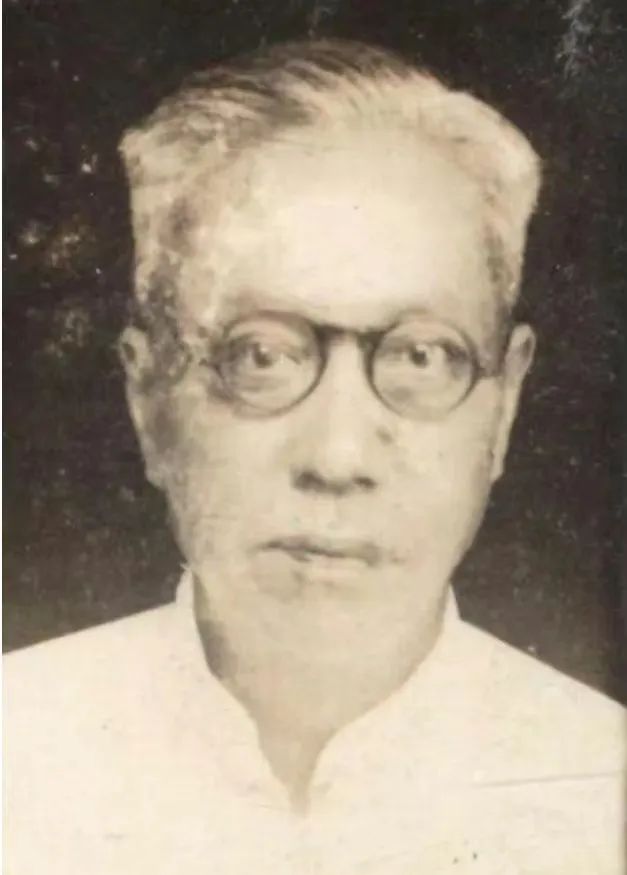

王耀庭毕业于上海交通大学前身南洋学堂。他英文很好,从1910年开始便在南京华言学堂任教。这是一所教授在华外国人中文的学堂。1912年,他成为魏特琳的中文老师。

王耀庭

1937年8月,日军飞机轰炸南京城。魏特琳邀请“大王”一家来金女大避难。她在1937年11月26日的日记中写道:“今天早上的第一件事就是安排大王(以前是语言学校的)把他的家人接来,住到东院去。他很担心把家人留在自己家里,由于闵先生走了,我很为将来可能要写的中文信件以及同城里的联系担心。现在这个安排解决了我们两个人的问题。”4天后,她又在日记中写道:“‘大王’把他的家搬到东院来了。”

正是王家搬进来的这天晚上,南京安全区国际委员会召开记者招待会,宣布南京安全区的位置与范围。金陵女子文理学院被指定为专门收容妇女与儿童。

随着日军兵临南京城下,“大王”加入了中国红十字会南京分会,开始参加救助难民的准备工作。1937年12月8日,是金陵女子文理学院难民营正式接收难民的第一天。“大王”把他的二女儿王惠兰、三儿子王瑞颐和四儿子王瑞豫安排去了。他希望孩子们能为难民们做些事。

“当时东院附近靠近围墙篱笆的地方有一个粥厂。我们一些年轻人就由华小姐(魏特琳中文名华群)组织起来,像我跟我弟弟、姐姐,围上一个白布的袖标,上面写着‘服务员’。我们的任务就是每天两次在粥场门口引导难民排队按秩序领粥。”王瑞颐(已故)生前曾在拍摄纪录片《幸存者 见证南京1937》时回忆道。

魏特琳与红十字会施粥处的员工合照 采自《南京一九三七》

到1937年12月21日,金陵女子文理学院难民营接收难民达一万人,远远超过之前准备的2750人的接收限度。“当时难民进来以后最主要是住100号楼,楼上楼下所有教室,除了留下走路的地方,全住满了人,难民们打地铺睡在地上,然后是原来的办公楼300号和隔壁的500号。”王瑞颐回忆。

每天都有许多日本士兵寻找借口,伺机闯入校园,侵害在这里避难的女性。在1937年那个寒冷的冬季,“大王”总是和魏特琳站在一起,守护在金陵女子文理学院门口,竭力阻拦日本士兵。在魏特琳看来,“大王”的年纪和尊严在很多场合都帮了大忙。然而,在日军的枪炮和刺刀面前,想维护尊严谈何容易。据王瑞颐生前回忆:“我看到一次(日本兵)打华小姐,打我的父亲,而且叫他们跪下。”

从1938年1月开始,不断有女难民向“大王”和魏特琳求助,说她们的丈夫、儿子、兄弟被日军关在了模范监狱。尽管难民营的安全、饮食、卫生诸多管理服务工作已经让“大王”和他的同事们心力交瘁,但他们仍然打算对难民有更多的救助。

1938年2月,“大王”和魏特琳开始着手进行一场营救。在魏特琳1938年2月14日的日记中这样记述:“大约在下午三时,‘大王’和我去了模范监狱。我们的主要目的是,如果可能的话,了解监狱里是否有平民。”很快,调查就证实了,日军监狱的确关押有平民。“大王”和魏特琳开始实施营救计划。1938年3月17日,魏特琳在日记中记述了他们的营救计划:“今天下午,王先生和我制定出一个计划,为争取从模范监狱释放平民囚徒的请愿书收集签名。”

女难民们在请愿书上签字按手印的场景被约翰·马吉拍摄了下来,影像中间坐着的就是“大王”

在“大王”和魏特琳四处奔走营救下,1938年6月3日,有三十多位平民获释,和他们的家人团聚。

20世纪80年代,日本历史学家笠原十九司查阅大量南京安全区国际委员会的档案,并对比日军阵中日记,撰写了有关南京大屠杀研究的重要史料著作《难民区百日》。在他的书中是这样描述王耀庭的:“金陵女子文理学院难民所有一位叫‘大王’的高个子中国职员,奋力帮助魏特琳。‘大王’把收容所女难民的丈夫、儿子被杀害的情形记下来,每天早晨向魏特琳报告。”

我们拜访了南京师范大学副校长、南京大屠杀研究中心主任张连红。他评价说:“在南京大屠杀期间,魏特琳需要助手,‘大王’就在难民所协助她工作。尽管当时也有程瑞芳、陈斐然协助,但‘大王’留下来作为秘书,对魏特琳是非常大的支持。从《魏特琳日记》等资料中可以看出,‘大王’帮助难民登记、协助管理难民所,包括在办难民学校过程中,‘大王’都起到非常大的作用。在抵抗日军进校过程中,‘大王’对魏特琳起到了很好的保护作用,对她心理上也是一个极大的支持!”

南京师范大学副校长、南京大屠杀研究中心主任张连红

“大王”在市一女中工作直至退休

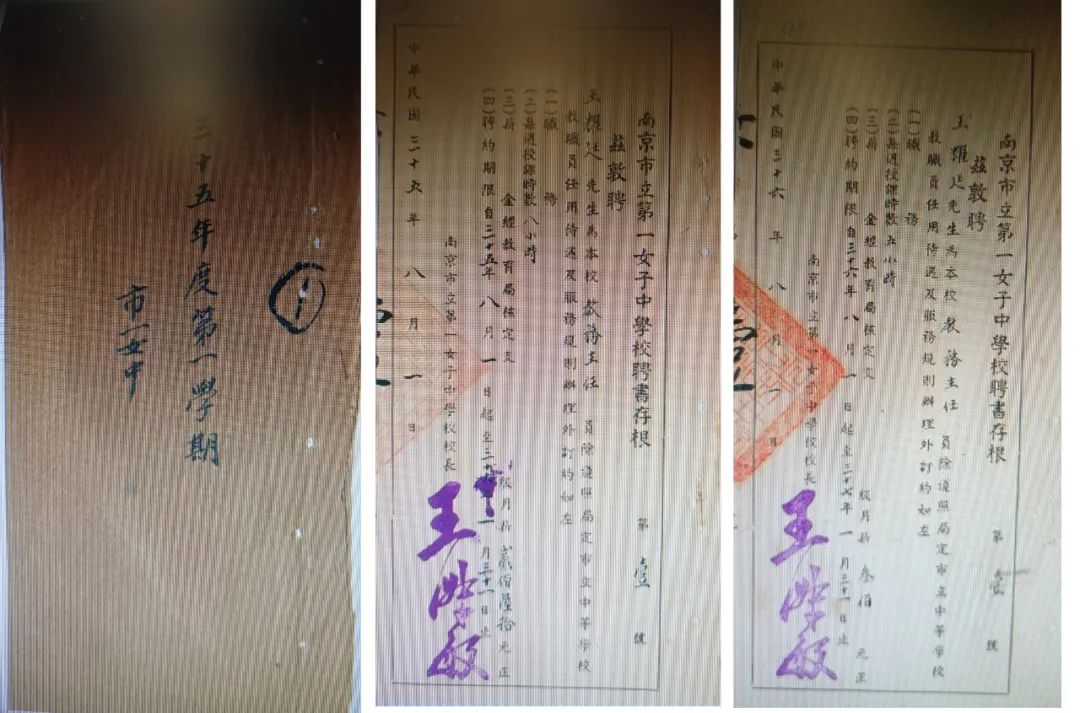

我们紧接着在南京市档案馆查找到“大王”在1945年前后的档案资料。资料显示,他当时是南京市立第一女子中学(今南京市中华中学)教员,家庭住址在南京朝天宫对面的止马营27号。资料中还有南京市立第一女子中学1946年和1947年与他签订的聘书存根,聘用职务是教务主任。

孙女深情回忆爷爷 要把好家风代代传

“大王”后来过得怎么样?我们找到与其一同生活了15年的“大王”的孙女王丽秋。她出生于1935年,已88岁高龄,现定居南京。1937年“大王”一家搬进金女大时,她是家里最小的成员。“一同住在金陵女子文理学院难民营里的有我的祖父、祖母、母亲、大姐,还有三叔、四叔、小姑姑。小妹妹王丽萍是南京大屠杀期间,在金女大出生并幸存的孩子,在那里生活近五年。”

“大王”的孙女王丽秋

“1942年我们回到止马营不久,我爷爷就应聘到南京市立第一女子中学任教,教高中英文和古文,后任教务主任。1945年抗战胜利后,很多外国人回到南京,有一些人到家里来跟祖父学中文。我记得他们坐在堂屋里。祖父因此有一部分收入。1947年三叔王瑞颐参加工作后,每月都寄钱回来,所以祖父母生活有基本保障。1948年祖父退休。”

1945年抗战胜利后,“大王”带着部分家人照了这张相片,因部分家人上班上学或不在南京等原因,一家人没有聚齐

王丽秋1950年参加抗美援朝,保家卫国。参军后,她与祖父一直保持联系。“祖父在,写信都直接写给祖父,有些语句不通,祖父就回信给我,帮我修改。”

20世纪50年代中期 “大王”和部分家人合影

1957年,王丽秋随部队到安徽合肥从事军医工作。1959年的夏天,天气特别热。家里人通知她爷爷发高烧,她回到南京。“那是9月的一天上午,爷爷说,‘你来我屋里一下’,他叫我到书桌玻璃板下面拿一张纸条,把上面三叔在甘肃酒泉的地址念给他听,然后叫我压好。我把爷爷扶上床,到下午爷爷就去世了,很平静安详地离开了这个世界。”王丽秋在家里协助二叔等长辈处理完祖父的后事,“对祖父尽一份责任。”

时隔60多年,如今回忆起祖父,王丽秋说,他非常重视教育,6个子女中有3个都毕业于中央大学(今南京大学)。“他做事一分钟都不会差。几点出门几点回家,对面烧茶炉的师傅常说:‘王先生就是一个钟’。”她还说,祖父传承下来的家风家训非常好。“他要求我们为人要善良,一定要好好学习,要有工作的能力。这一点一直刻进我们脑子里,影响了几代人。我们对弱势群体很自然地有同情心,这是祖父留给我们最宝贵的财富。”

前几年,王丽秋将祖父的资料汇编后拷贝了6个U盘,发给祖父六个子女的后代。“祖父有二十多个孙辈,后面四代、五代又有不少,绝大多数都是大学生研究生。我觉得祖父留给我们的精神财富,世世代代不要忘记,不要因任何时候而改变。”

2021年5月11日,“大王”的部分后人分别从北京、天津、厦门等地汇聚到南京来追寻先辈的足迹

80多年过去了,当我们走访他曾工作过的校园,拜访他的后人,采访史学专家,更进一步走近“大王”,更深刻地体会到他曾那么爱同胞爱家人,不惜被日军掌掴受跪地之辱,他坚定地站在魏特琳身旁,用威望和尊严宣誓中国人是打不倒的。