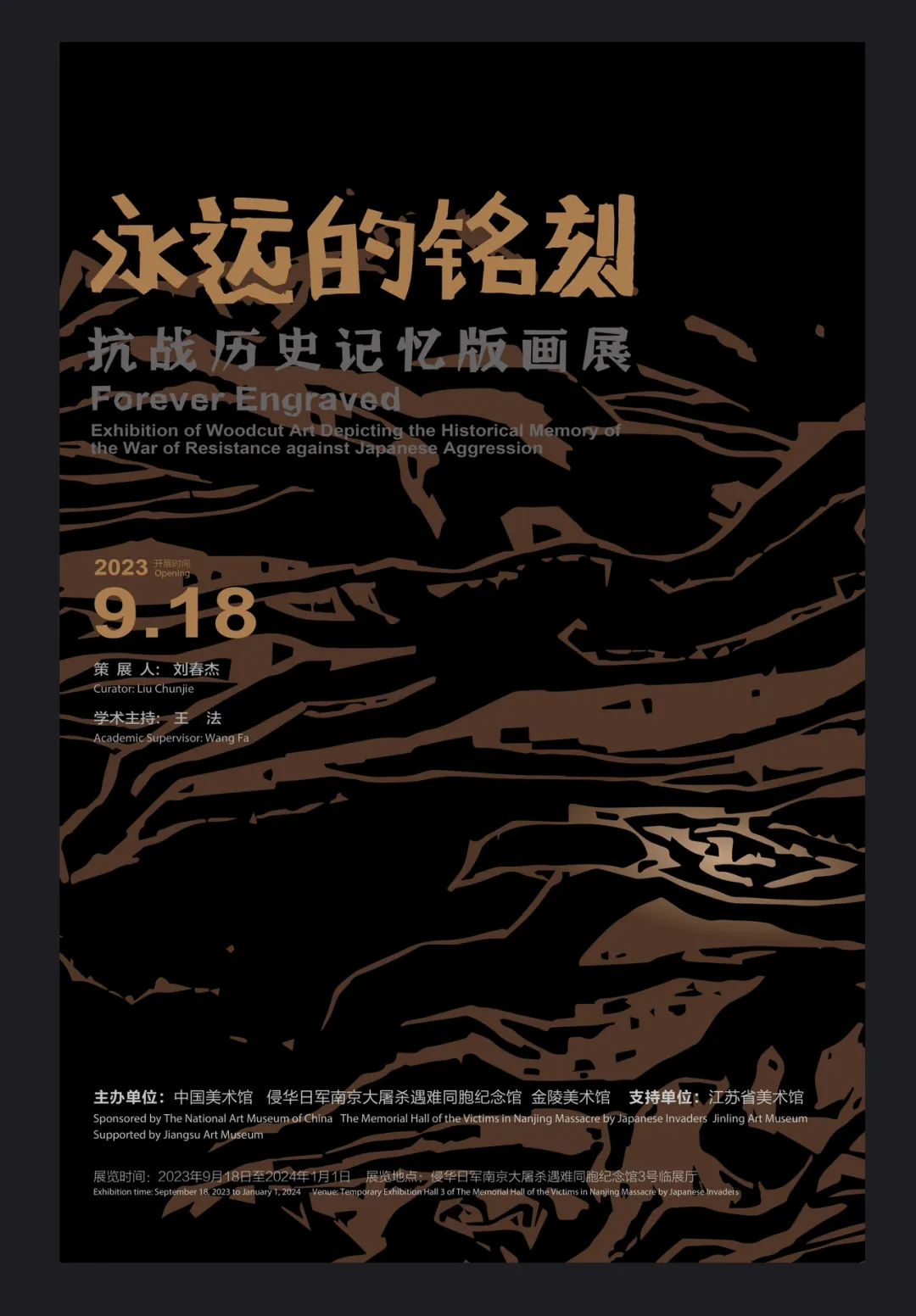

《永远的铭刻》9.18开展 | 三十年磨一剑的《血寰》

由中国美术馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和金陵美术馆共同主办,江苏省美术馆支持的“永远的铭刻——抗战历史记忆版画展”将于2023年9月18日在我馆3号临时展厅开展。共计141幅新兴版画艺术家和当代版画创作者版画作品,将艺术呈现抗战中中华民族不屈不挠的民族精神,具有鲜活的时代感。欢迎前来参观。

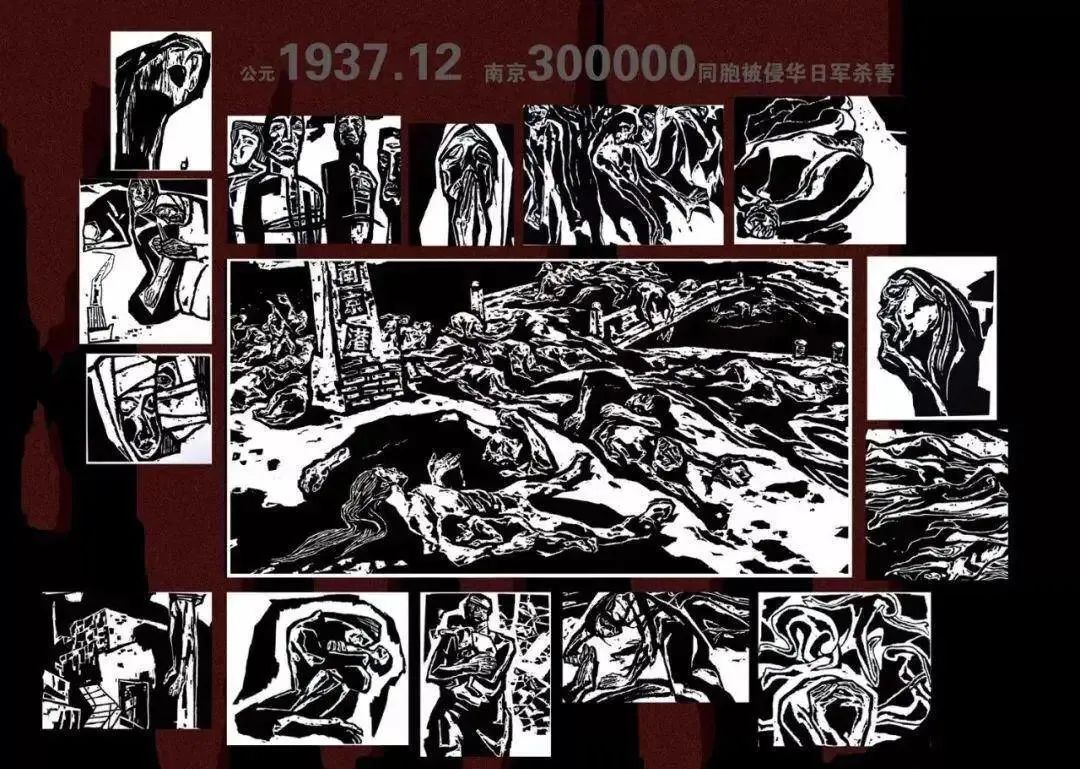

在本次“永远的铭刻——抗战历史记忆版画展”中,有这么一组充满血泪和控诉的叙事版画,取名《血寰——南京大屠杀木刻系列组画》。这幅被我馆收藏的作品,是年近九旬的版画家程勉耗费30年心血创作的作品,也是《血寰》全系列首次较为完整地对外展出。日前,我们采访了89岁著名画家程勉先生。

程勉,1933年生于山东,成长于抗战的硝烟烽火中。日军侵入山东后,程勉的父亲惨死于战乱,一家人从此颠沛流离……国恨家仇驱使从中央美院毕业后的程勉以刀为笔,铭刻自己的家国情怀。

1963年,程勉来到南京,以版画活跃于上世纪六七十年代的画坛。

1982年,日本文部省修改教科书、篡改历史。“对这种行为无法容忍”,程勉非常气愤。随后程勉查阅了1937年底日本侵略军在南京屠杀30万中国人的文字、图像和纪实影片等资料,构思了许多草图,“脑海里涌现出无数的人,耳目所及,遍地是血、枪杀时的喊叫、母婴的哭泣、血染的秦淮水、成堆的尸体、火烧、活埋……”

程勉的内心被强烈地冲击着,而那种情绪随即转化为深深的使命感与无尽的创作激情。从1984年到1986年整整三年时间里,他沉浸在夜以继日的创作中,常常不眠不休,“决战在一个无形的疆场上”。

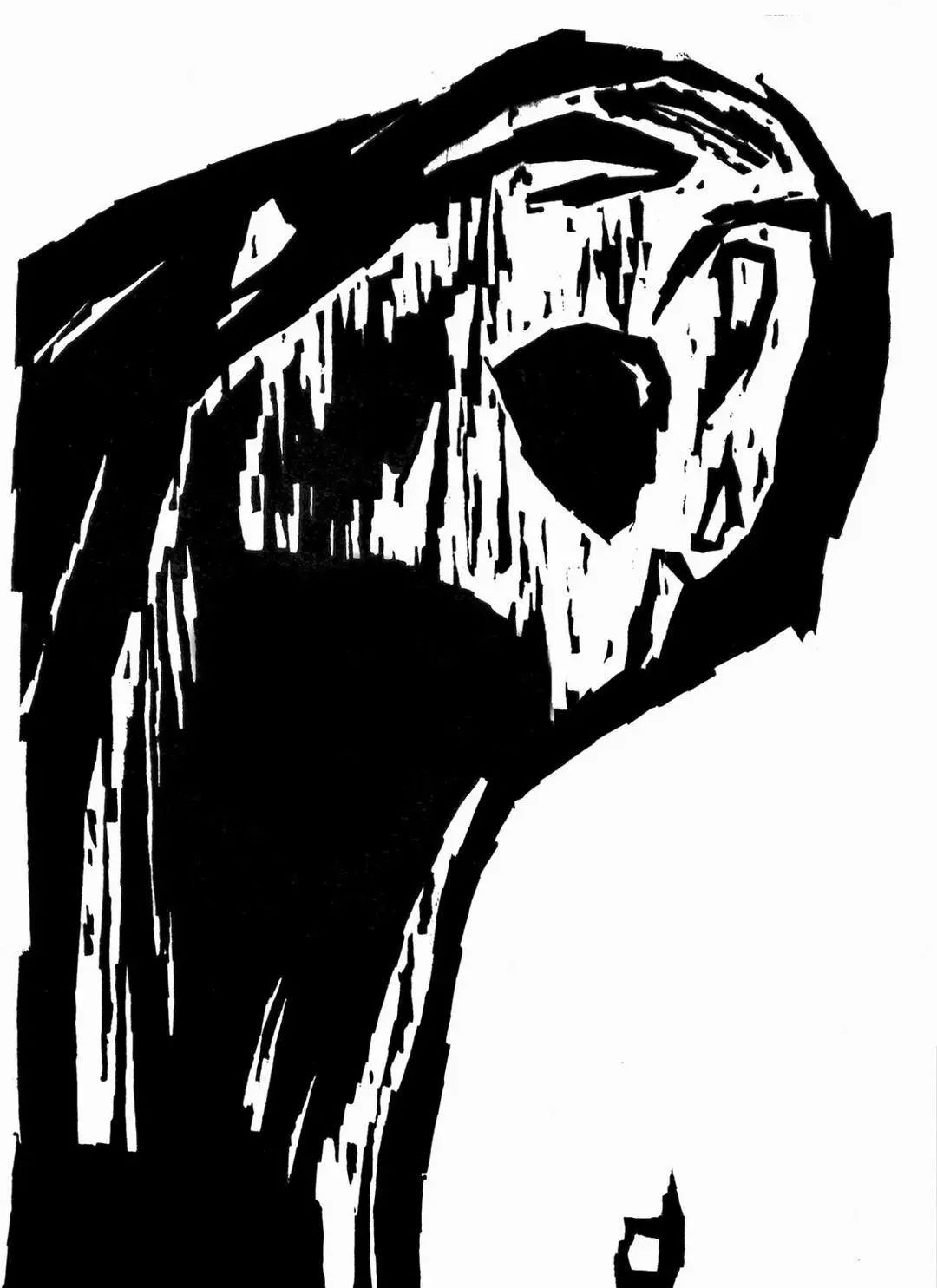

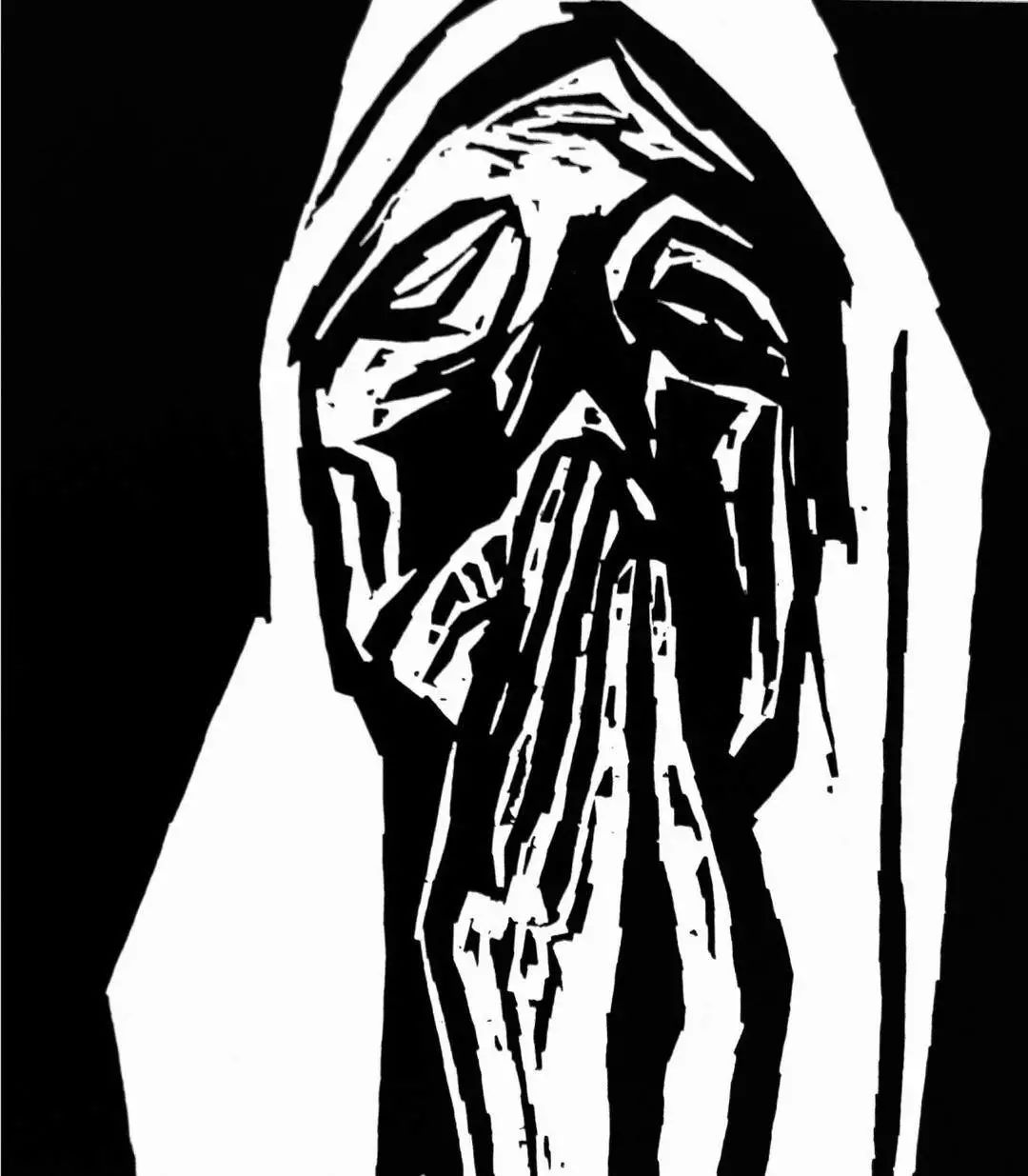

程勉一共创作了上百张草图,随后精挑细选、慢慢打磨最后确定了14张。一个个高度凝练、概括的悲剧人物形象,向人世间发出“天问”。

1985年,组画尚未创作完,《美术》杂志便要求发表。当时由于影响力广泛,这套作品的小幅单张收藏范围远至法国、英国、日本等地。2006年,程勉将一套14张组画捐赠给我馆。

《长江水》

《面对着死》

《嚎》

《重生》

《火》

《黑夜》

《受难者的回忆》

《婴儿无辜》

《姐妹》

《母亲的眼泪》

《悼念》

《爬起》

《囚徒》

《上苍保佑》

程勉的导师是中国版画界泰斗李桦先生,他曾在1935年创作版画名作《怒吼吧,中国!》。李老当时是在病床上看到《美术》杂志发表的《血寰》部分作品的,李老非常激动,立即写信给程勉,表示非常欣赏《血寰》组画中所蕴含的“深沉雄大的气魄”,认为绘画就应该这样反映人类的命运。李桦、古元等老先生同时也认为,《血寰》组画还缺乏一幅统领全部作品并勾联起十四幅小画的“灵魂之作”。

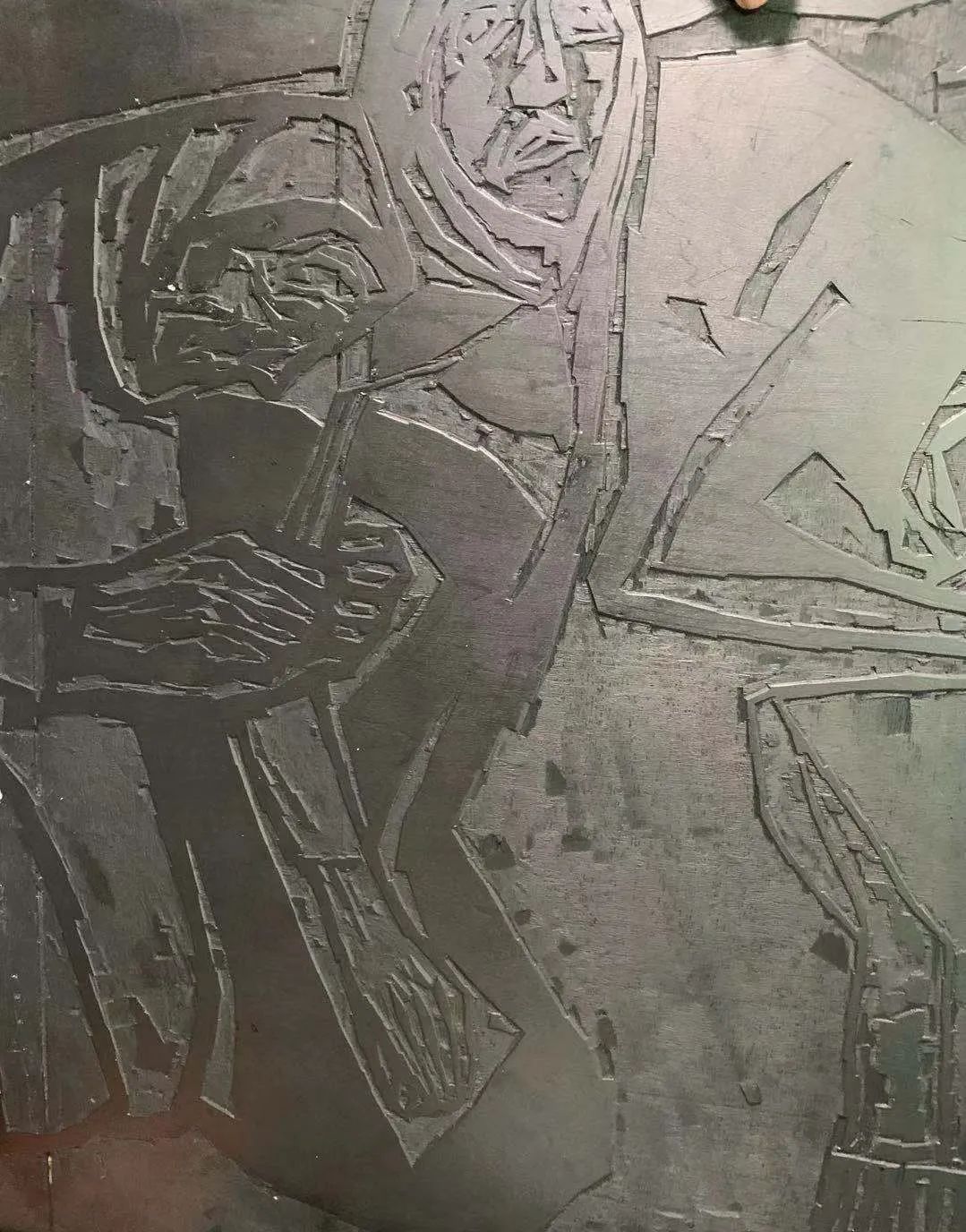

程勉酝酿了很久,直到2011年江苏省启动重大历史题材美术创作工程,他在版画家陈超的帮助下终于开始了这幅大画的创作一一高1.2米、长2.5米的主体性画作《血——公元1937.12.13》。该画作表现的是尸横遍野、集体遭到屠杀的场面。

《血—公元1937.12.13》

这幅大画在完成构思和绘制草图后,光是上板刻,就刻了一年之久。由于是黑白版画,必须当天印完,从早晨一直印到晚上才完工。它像宽银幕一样的巨大画面,拉开了悲剧的序幕,把人们引向血雨腥风的往昔。

前后算起来,这组画整整耗时30年。“画这么长时间,是艺术创作本身的需要”,程勉说:“并不是说艺术创作时间越长越好,只是艺术有个积累的过程,不能马上见效,急功近利不可取。”

几十年过去了,程勉对这套作品的感情一点也没有减弱。对于此次自己的作品《血寰》在我馆展出,他非常高兴,也很期待,期待着观众们对这套作品的评价。他说,观众对作品的肯定,就是对他的肯定。

同时,程勉也希望这套作品能对世人起到教育作用。程老说,当年他创作这个系列的作品,就是希望提醒世人,南京大屠杀是一段不容被遗忘的历史。

《血寰—南京大屠杀木刻组画》