观众端午来馆抒发爱国情感

今年端午假期,有学生佩戴红领巾来、有外国观众手握白菊来、有老人坐在轮椅上来……纪念馆在假期中实行“早开馆晚闭馆”,并为特殊群体提供绿色通道等多项便民举措,获观众点赞。

节日尾声,让我们一起来回顾这些动人的画面。

传承·家国情怀

假期中,许多观众把纪念馆作为南京之行的第一站,在这里近距离“触摸”历史。许多家长身体力行,带着孩子参观纪念馆,将此行作为爱国主义教育的重要一课。

胡先生带着8岁的儿子胡家麟参观纪念馆。胡家麟今年上二年级,刚刚加入少先队,在进入纪念馆前他特意系上红领巾。他的妈妈说:“我们专程从上海赶来,带孩子来纪念馆接受爱国主义教育,让他上这堂历史‘必修课’。”

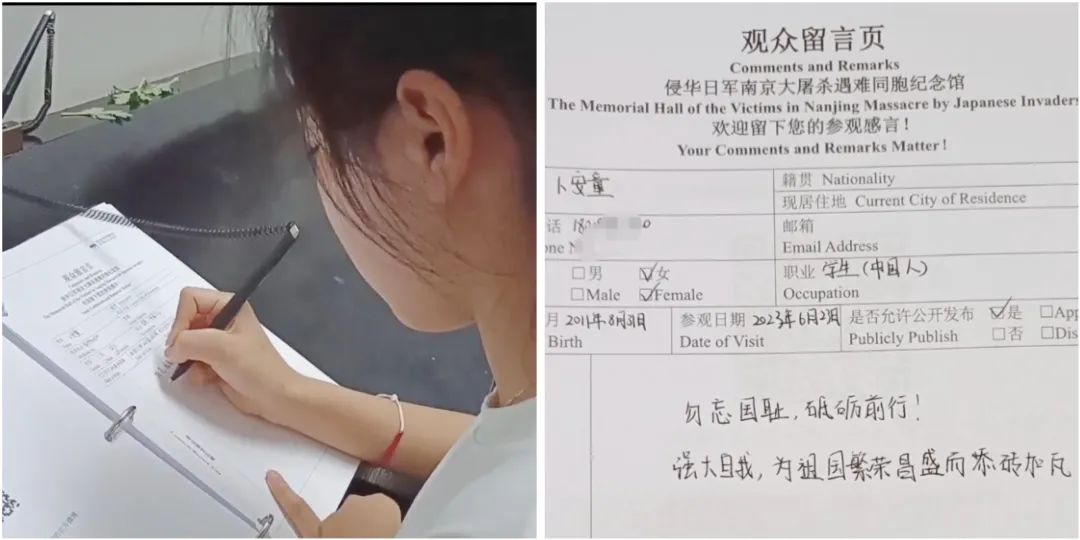

来自合肥的小学生卜安童在留言簿上写道:“勿忘国耻,砥砺前行!为祖国繁荣昌盛添砖加瓦。”她在学生后面用括号标注中国人,“我写留言时用上了学到的新词。我还特意标注中国人,我想表明我们中国人热爱自己的祖国,绝不会忘记历史。”

在和平寄语墙前,小学生陈瑾瑄认真看着墙上的一句话:“希望世界不再有战争和破坏,期待和平普照世界。”她让妈妈用手机拍下这段话,计划写进周记里。她说:“我爱祖国,我要记住祖国的历史,只有自己强大了,才不会被欺负。”

“妈妈,可以抱我起来吗,我想看得更清楚。”在存放侵华日军南京大屠杀死难同胞丛葬地的泥土罐前,男孩对妈妈说。“带孩子参观纪念馆,是为了培养他的爱国情怀,激励他养成自立自强的品质。”

王女士抱着5岁的女儿伫立在这尊名为《轰炸》的雕塑前,她说:“雕塑塑造了一位母亲带着孩子逃难。看到这尊雕塑,我能想到当时有无数母亲孤苦无助。同样作为母亲,我希望孩子们能在和平的环境中长大。”

传递·世界记忆

假期中,许多外国观众走进纪念馆,传递南京大屠杀这段世界记忆。

一位来自德国的观众来到纪念馆,他的妻子是南京人,“通过妻子,我了解南京和南京的历史。在纪念馆亲眼看见这段血淋淋的历史,了解人们在战争中互帮互助的事迹,我的震撼无法言喻。”

来自保加利亚的Miro认为纪念馆是一个具有教育意义的场所。“我以前看过《拉贝日记》的电影,现在来到纪念馆看展览,觉得更加震撼,让我收获颇丰,我希望这段沉痛的历史不再重演。”

Aleksandr和Evgeniy因工作原因来中国出差,他们特意前来参观纪念馆,他们说,以前在书中了解过南京大屠杀历史,来到纪念馆参观后深受震撼。Evgeniy说:“纪念馆是一个非常沉重的地方,展陈给人留下了深刻印象,南京大屠杀是人类历史上的巨大悲剧。”

传送·暖心服务

假期中,纪念馆实行“早开馆晚闭馆”,并针对特殊群体提供预约优待服务。每天有30多名紫金草志愿者在岗,还有近百名纪念馆馆员在一线服务观众。

余路林爷爷腿脚不便,纪念馆为他提供免预约优待服务。志愿者赵林、蒋陵业等拿来轮椅,推着余爷爷走过绿色通道后,大学生志愿者接力带领余爷爷前往展厅。余爷爷说:“我原本以为腿脚不便,参观困难。你们的服务真好,很贴心,我很感动!”

6月23日,36名聋哑观众来到纪念馆,他们平均年龄60岁,纪念馆为他们开辟绿色通道。在展厅中,助览员用手势为他们指引参观路线。一位观众的女儿姜女士说:“我的爸爸和叔叔阿姨们都很兴奋,他们想在纪念馆近距离了解这段历史。”

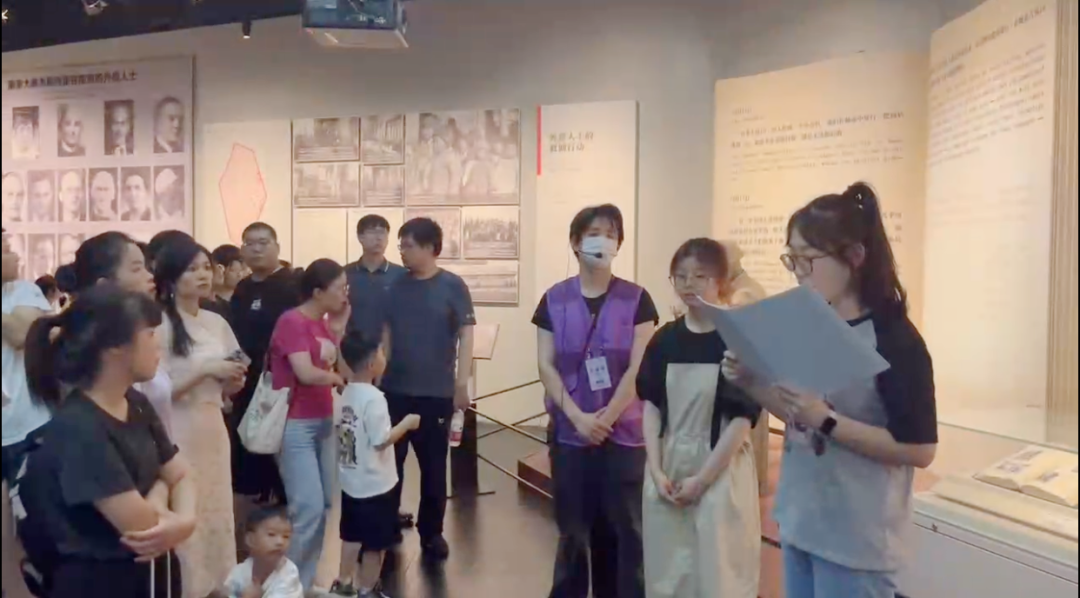

在拉贝雕像前,志愿者孙昱旻与观众共同朗诵《拉贝日记》片段。孙昱旻是高三毕业生,高考结束后报名参加纪念馆志愿服务。“我想报考警校,将来做一名人民警察,保家卫国。”祝福他取得好成绩!

参加朗读的观众程如意、黄美倩是安徽医科大学临床医学院的学生,她们说:“我们将来也想和这些国际友人一样,用我们的所学救死扶伤,帮助更多人。”

在优待人员免预约服务窗口,3名客服人员一刻不停地忙碌着。00后杨晓婷是其中一位,她说:“假期前两日天气炎热,我们为孩子、老人、现役军人、退伍军人等群体快速办理服务,让大家减少等待时间,顺利入馆参观。”

假期第三天,天空飘起小雨,依然没有阻挡观众参观的步伐。工作人员及时清理积水,确保观众通道安全畅通。志愿者为腿脚不便的观众及时准备轮椅,并开通绿色参观通道。