“南京大屠杀与我有什么关系”系列(9)| 黄顺铭:为历史记忆添笔

今年清明节前夕,香港城市大学博士、四川大学文学与新闻学院教授、博士生导师黄顺铭来到纪念馆,在史料陈列厅尾厅观众

留言区域做“田野调查”。他背着背包,始终站着,观察周围留言观众的行为动作、留言内容,并把这些详细记录在手机备忘录里。从上午开馆到下午闭馆,除了午休时间,一天要站6个多小时。他这一调查就是十天。从2011年起,黄顺铭几乎每年都会来纪念馆开展“田野调查”,为南京大屠杀历史记忆添笔。

“南京大屠杀与我有什么关系”系列今天推出第九集:《黄顺铭:为历史记忆添笔》。

泡在“田野”里“记流水账”的学者

“我来到纸质留言簿旁边,那里围了不少等待留言的观众。其中,我在第三本留言簿处,看到一位白发苍苍的老人正在留言,两位年龄小一些的老年女性陪在他身旁,等他写完后,我跟他聊了几句。在被问及留言内容时,他说他写的伟人名言:‘永远记住先烈们的丰功伟绩,以革命的名义想想过去,忘记过去就意味着背叛。’他说自己今年已八十高龄,来自江苏徐州……”

这是黄顺铭在手机备忘录里记录的文字。在馆十天时间,总计写了几万字,他称“我的田野笔记就是记流水账!”

此前,黄顺铭申请了国家社科基金课题,研究观众如何在纪念馆做记忆实践,以及纪念馆的建构意义问题。这是他为该课题做的基础调查。

在他分享给小编的田野笔记中,他还记录道:“一位来自安徽合肥的高二男生(身穿校服)来到第四台机器上写下一句七言诗:‘三十万血流成河,大江东畔见尸山。我辈不忘国耻日,努力共建好河山。’他提交后,我跟他聊了几句。我问他是怎么构思刚刚的这个留言内容,他说老师在课堂上讲南京大屠杀这段史实时,已经让他有了一些想法,而今天来这里参观,让他有了更加深切的感受。他说这次是学校组织来参观的。”

此外,还有“一位身穿米色外套、长发披肩的年轻女性在第三台机器上写下:‘曾经的血与泪不能忘不能忘,铭记历史吾辈自强’,然后拿起手机拍了自己的留言内容,然后她斟酌了一下,为留言打上标点符号,删除了两个‘记’字,最终提交的留言为‘曾经的血与泪,不能忘!不能忘!铭记历史,吾辈自强’。提交前,她再次用手机拍了照。”

他研究观众记忆如何形成

为了赴纪念馆进行“田野调查”,黄顺铭专门攒了清明节前后两周完整的时间。为什么要观察观众的留言过程及内容?这样做有何意义?黄顺铭告诉小编,“纪念馆通过史实展的方式向观众系统地讲述这段历史,观众通过留言表达过程能反映他看展陈时候的一些心理变化。这些心理反应如果我不知道他是如何被写出来的,其实我也就不知道他在参观过程中跟展陈之间形成了怎样的关联。”

十天里,黄顺铭在观众留言区域要么站立,要么走来走去,他沉浸其中。“我要眼观六路耳听八方地去看去听,稍微不留意,有些东西转瞬就错过了。”他说,只有泡在“田野”之中,才能发现一些有趣的互动与话语。

“有些人可能低语一声,可能这个细节本身也是重要的。然后接着你就会发现,他往前翻了一下别人的留言,受到一些启发后,就能顺利地写下来。”黄顺铭说。

令他印象深刻的是,一位观众写好又擦的变化过程:“我看到一则留言,首先引用李秀英的一句话,‘要记住历史,不要记住仇恨’,然后再引用了周恩来的话,‘前事不忘 后事之师’,还自己写了几个字。这已经写得挺好了。我以为她要提交了,结果她没有,她点了清除键,然后就写了冥思厅的一段话。我就问她,‘你为什么把刚才的话删了呢?’她说‘找了一个更满意的。’我问她,‘你在哪里找的?’她说:‘我在网上找的,我想来参观纪念馆已经心心念念好久了。’那个人在南京读大学。”

他的观察对象不仅包括老年观众、中青年观众,还有小观众。“我会采访他:‘小朋友,刚才留言是你自己想的,还是爸妈教你这么写的呀?’有的小朋友很小,但已有独立表达能力了,他们会说出自己的想法。”黄顺铭通过观察记录,从而了解年龄对于观众记忆的影响。

“通过我初步的观察,观众写的最多的是‘勿忘国耻、珍爱和平’八个字。尾厅墙上,周恩来的名言,‘前事不忘 后事之师’,也是留言簿上高频词。”黄顺铭通过研究发现,几乎所有的观众都在讲记忆,谈看了史实后的反应。

接下来,黄顺铭将带领他的研究团队对这一阶段的观众留言做一个系统的分析,其结果将成为他论文或专著中的重要组成部分。

持续十余年研究南京大屠杀历史

黄顺铭坦言,他选择做南京大屠杀历史集体记忆研究的内在动机,是觉得“这是一件既有学术价值也有现实意义的事情。”最初的研究源于2011年。那一年,他的同门师兄、浙江大学传媒与国际文化学院李红涛博士成功申请到了一个教育部人文社科基金项目,题为“为了忘却的纪念:南京大屠杀集体记忆的建构与传播”。起初,他们并不清楚能作出什么成果,“我们只管从不同角度去思考和尝试,在做的过程中一点点打开新的学术思路。”

黄顺铭和李红涛研究新中国成立后六十多年里有关南京大屠杀媒介叙事的变迁。2014年,两人合作发表了有关这段历史记忆的第一篇论文《“耻化”叙事与文化创伤的构建:<人民日报>南京大屠杀纪念文章(1949—2012)的内容分析》。

2015年,黄顺铭和李红涛又开始研究维基百科上中外用户如何书写南京大屠杀词条的文章。黄顺铭说,“差不多10年,用户写了1600多个版本。我们就研究,这1600多个版本的条目是如何建构起关于南京大屠杀的记忆的。”

此外,黄顺铭和李红涛还研究了首个国家公祭日时,南京几家媒体集团推出的纪念活动报道。2016年前后,他又到纪念馆做“田野调查”,研究“300000”标志在纪念馆的多个场合的各种表达意义。

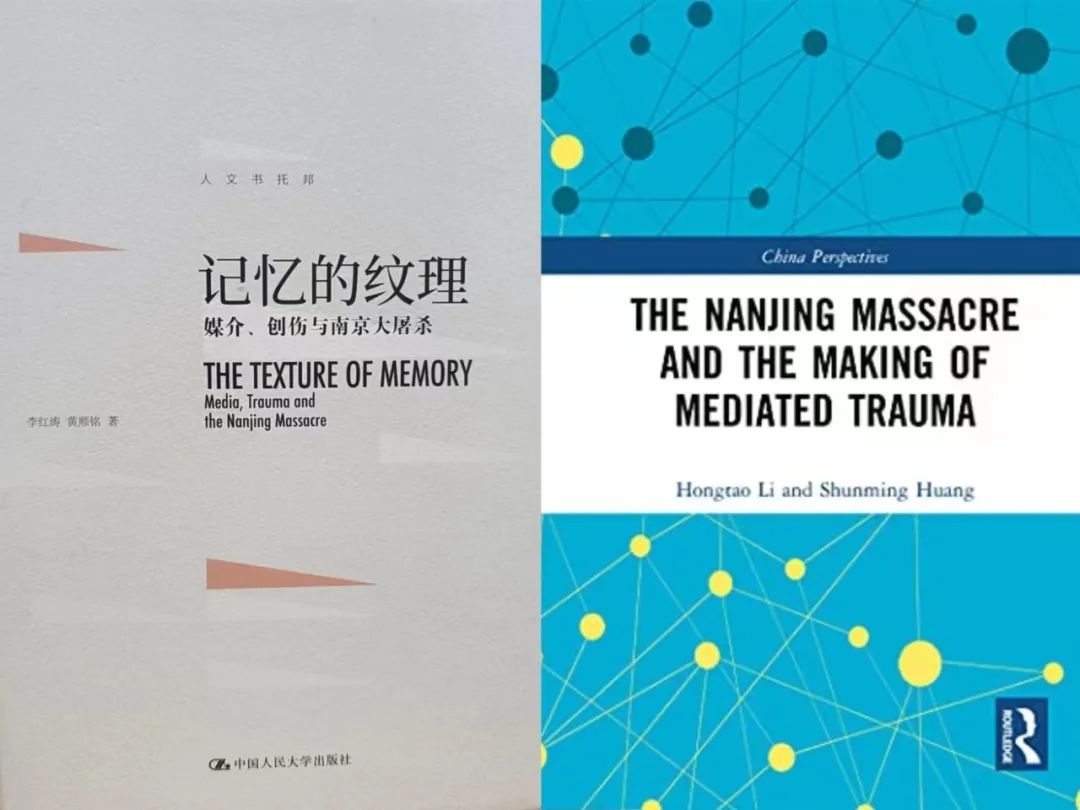

黄顺铭和李红涛将这些研究成果写进《记忆的纹理》一书中。“这是一个阶段性的成果。在此之后,每年国家公祭期间,都会有一些平台摘登书中内容。这让我们真切感到自己做的学术研究的积极作用。”黄顺铭介绍,该书去年在劳特利奇出版社(总部位于英国伦敦)出版了英文版,同时受国家中华学术外译项目资助,西班牙文版正在翻译中。

《记忆的纹理》中文版和英文版

“为了永不忘却的纪念”

为了南京大屠杀历史集体记忆研究,十余年来,从四川成都到江苏南京,黄顺铭已经记不清来过纪念馆多少次。

他来之前,从不与纪念馆打招呼,而是以一位观众身份走进“田野”,观察观众也观察纪念馆本身。“《记忆的纹理》出版的第二年,我申请到了一个国家社科基金项目,聚焦基于纪念馆基础上的南京大屠杀集体记忆工作,这为我的持续研究提供了基本经费保障,”他说。

黄顺铭至今记得,2016年来纪念馆做“田野调查”时,恰逢大夏天。“南京特别热。纪念馆那时还没有实施观众预约参观政策,所以观众特别多,常常在公祭广场排成长队。我就觉得,在纪念馆这样一个集体记忆之所,踏踏实实地做好‘田野调查’很有必要。”尽管过程十分辛苦,但黄顺铭认为,这是一项非常重要、非常值得坚持的工作。

2019年清明节,他曾以“花为媒:紫金草的跨国流转与南京大屠杀的记忆构建”为题,做客纪念馆紫金草大讲堂。

前不久,黄顺铭还翻译出版了美国著名传播学者芭比·翟利泽的著作《为了忘却的记忆:镜头下的纳粹大屠杀记忆》。该书以二战结束前夕,摄影师在德国纳粹集中营的解放过程中所拍摄的照片为研究对象,展示了它们如何成为日后纳粹大屠杀集体记忆的基础,又如何影响人们对当代社会中其他暴行的呈现和感知。黄顺铭说,芭比·翟利泽带着学术的眼光研究二战西方战场的大屠杀集体记忆。“作为一个中国人,我要把这些二战东西方战场大屠杀集体记忆研究成果带到课堂上,跟学生分享。”

这些年,每年国家公祭日那天,黄顺铭都会戴上一条紫色围巾。他说,这是他个体的记忆行为。他还在家中阳台上种紫金草。“当它开花时,那株植物让我想到与纪念馆的关联,因为那花的种子是纪念馆送给我的,”他说。

黄顺铭表示,南京大屠杀这一国家民族的创伤记忆,需要我们子孙后代接着往下传承,“作为传播学者,当仁不让,要通过自己的学术研究,著书立说,讲学传播,让世界上更多人知道。”